こんにちは。Horyです。

前回の記事ではタンパク質からアミノ酸を特定する方法について解説しました。

今回の記事ではタンパク質の構造について1次~4次構造までまとめたいと思います。

この記事の内容は計算とかではなくて、どちらかというと知識問題や論述問題で出されると思いますので頑張ってください。

タンパク質の構造

タンパク質の構造に関して以下の構造を個別にまとめます。

- 1次構造

- 2次構造

- 3次構造

- 4次構造

1次構造の特徴

1次構造の特徴についてです。

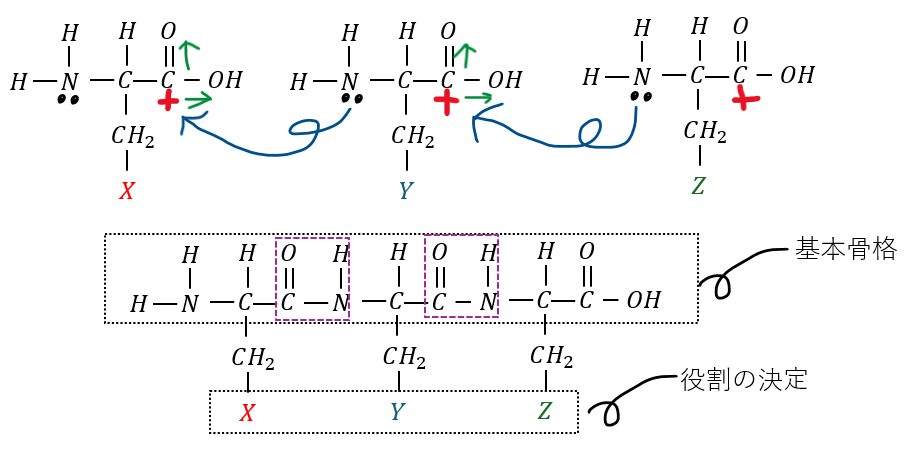

多数のαアミノ酸がペプチド結合によって縮合してポリペプチドが完成します。

アミノ酸の配列のことを1次結合と言います。

2次構造の特徴

2次構造の特徴に関してです。

1次構造でも図で示しましたが、ペプチドにはペプチド結合が存在します。

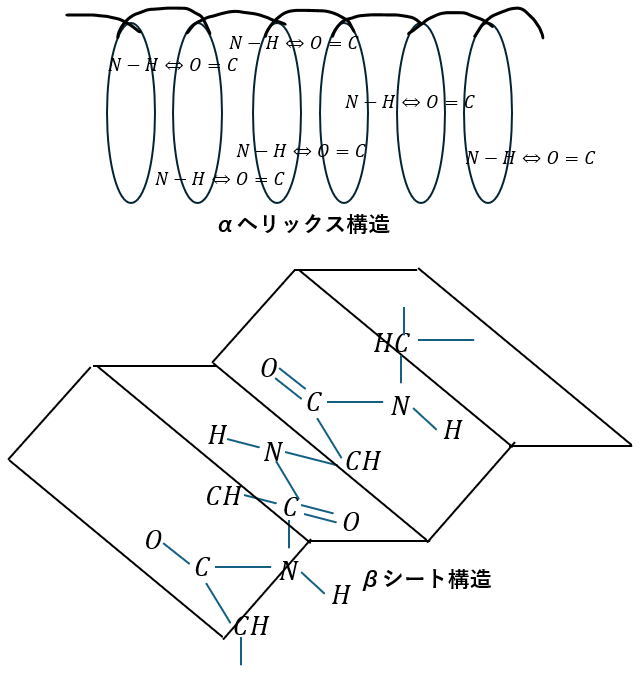

- 「C=O・・・H-N」間で分子内水素結合・・・α-ヘリックス構造 (螺旋)

- 「C=O・・・H-N」間で分子間水素結合・・・β-シート構造 (平面)

αヘリックスは図に示すように螺旋構造の一方でβシート構造はシートの名の通り紙が折り重なったような構造をしています。

αヘリックスとβシート構造の2つを合わせて2次構造と言います。

3次構造の特徴

3次構造の特徴に関してデス。

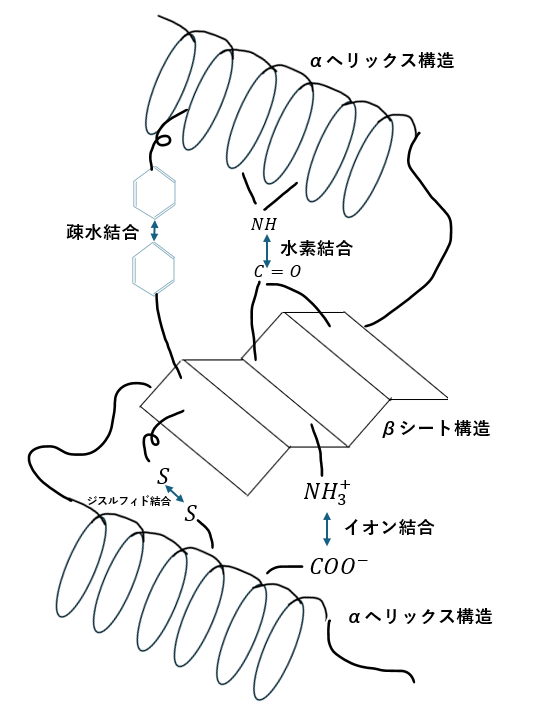

2次構造のαヘリックスとβシート構造がランダムに連結されて立体的で複雑になったタンパク質の構造を3次構造と呼びます。

このように複雑になるとアミノ酸同士が相互作用を行います。

覚えるべき相互作用は4つあります。

- イオン結合・・・NH3イオンとCOOイオンの結合

- 水素結合・・・C=OとH-N間で起きる結合

- 疎水結合・・・ベンゼン環同士に生まれるファンデルワールス力

- ジスルフィド結合・・・SとSの結合 (架橋・・・橋を架けたような構造)

ちょっと図で分かりやすく示します。

4次構造の特徴

タンパク質の3次構造が大量に集まってできるさらに複雑な構造を4次構造と言います。

タンパク質の3次構造と4次構造を合わせて立体構造と呼んでいます。

そして、タンパク質が立体構造を失い機能をなくすことを変性と言います。

一度変性してしまったタンパク質は元に戻りません。

- タンパク質を変性させる方法

- タンパク質の加熱・・・分子運動を大きくすることで立体構造を崩壊させる

- pHの変化・・・NH3やCOOのイオンが変化して立体構造が崩壊

- アルコール・・・水和水を奪う→水素結合に影響して崩壊

- 重金属イオン・・・NH3やCOOイオンと配位結合

コメント