こんにちは。Horyです。

前回の記事では二糖の縮合方法の原理とグリコシド結合に関して学習しました。

今回の記事では二糖に還元性があるかどうかの判断方法をまとめたいと思います。

今回の記事ですが、アセタール構造とヘミアセタール構造が非常に重要になってきます。

以下の記事でも2つの構造の違いは触れたと思うので読んでおいてください。

今回の記事は内容が高度になりますが、京都大学を初めとした難関大学はこのようなマニアックな問題を出してくるので頑張りましょう。

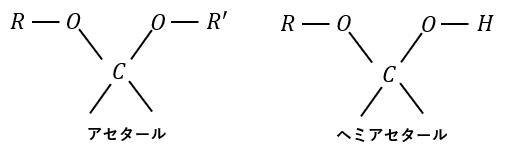

振り返り;アセタール構造とヘミアセタール構造

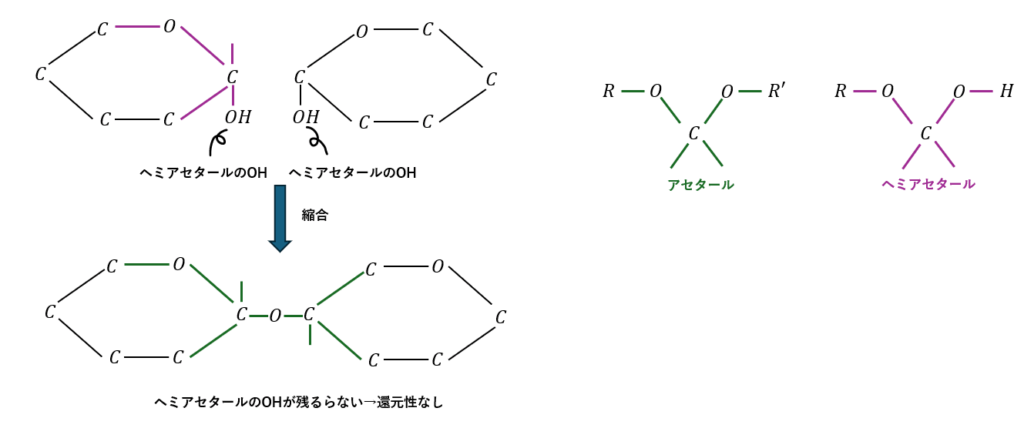

まずは、アセタール構造とヘミアセタール構造について振り返ります。

以下に図を示します。

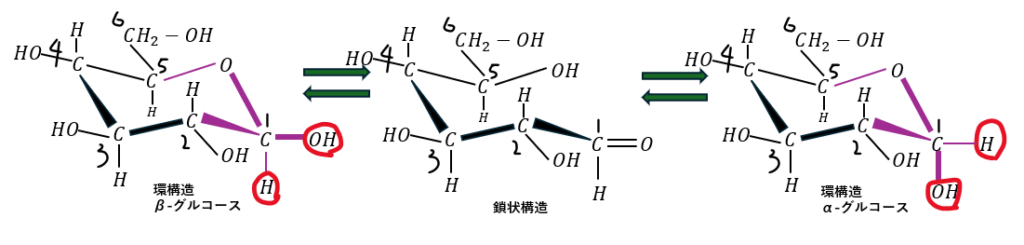

そして、糖は水溶液中で鎖状構造になったときに、アルデヒド基が生成されれば還元性を示すことも前回の記事で話したと思います(銀鏡反応やフェーリング反応を起こす)。

非常に重要なのは水溶液中で環が割れて、しかも還元性を示す部分はヘミアセタール構造が大きく関係していると言うことです。

以下はグルコースの例を図で見てみます。

上に示す図で線が紫色になっている部分はヘミアセタール構造です。

このことを覚えた上で二糖の還元性に関して考えてみます。

二糖の還元性

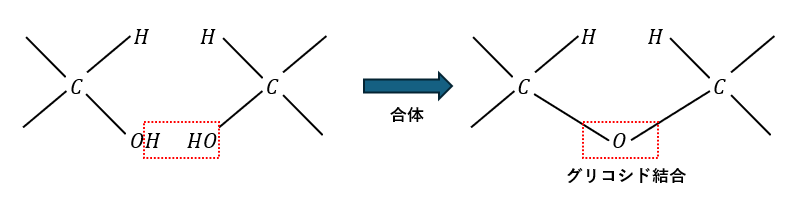

糖の縮合の記事にて、縮合の原理を学習しました。

この中で、糖の縮合で一方の糖のヘミアセタール由来のOHが離脱することは話しました(ヘミアセタール由来のOHが抜けて脱水することで活性化エネルギーが下がることで反応がしやすくなるから)。

ここで、「一方の糖」と表現したことがポイントです。

どういうことかと言うと、「他方の糖」の縮合に関わるOHが「必ずしもヘミアセタール由来のOHである必要はない」からです。

これを考えると、二糖が還元性を持つかどうかというのは・・・

- 糖の縮合でヘミアセタール構造が残っている→還元性示す

- 糖の縮合でヘミアセタール構造が残らない→還元性示さない

と言うことが言えます。

もう少し噛み砕いて説明すると・・・

- 糖の縮合に使用されるOHのうち一方がヘミアセタール由来で他方は違う→還元性示す

- 糖の縮合に使用されるOHが全てヘミアセタール由来→還元性示さない

まぁ、ここまで説明してもしっくりこないと思いますので図で説明します。

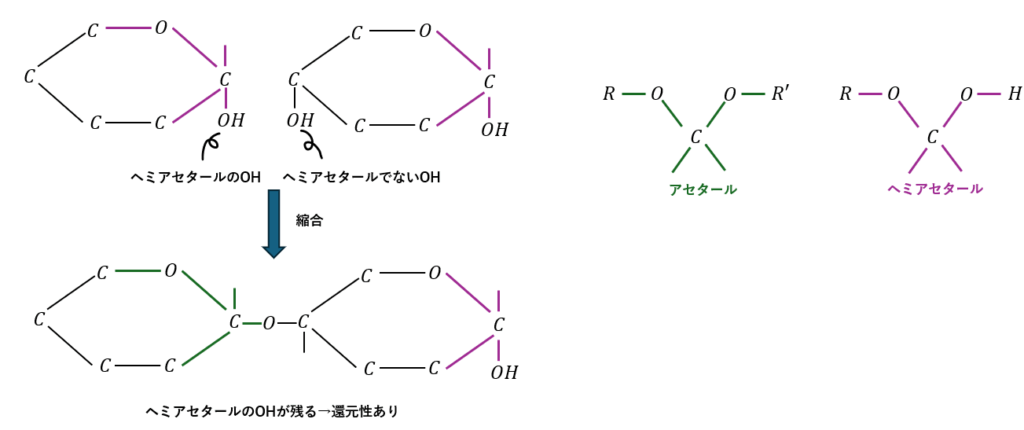

上図の紫線はヘミアセタール構造で緑線部はアセタール構造です。

上の図を見ると還元性を持つ場合と持たない場合で傾向がつかめたのではないでしょうか?

- 二糖が還元性を示す

- 縮合に使用されるOHの一方がヘミアセタール由来で他方は違う

- 二糖にヘミアセタール構造が残る

- 縮合部にアセタール構造が1つ

- 水溶液中で環が割れた時にアルデヒド基が生成される

- 還元性を示す。

- 二糖が還元性を示さない

- 縮合に使用される両方のOHがヘミアセタール由来

- 二糖にヘミアセタール構造が残らない

- 縮合部にアセタール構造が2つ

- 水溶液中で環が割れた時にアルデヒド基が生成されない

- 還元性は示さない

コメント