こんにちは。Horyです。

前回の記事では糖に関する知識に関して記事にまとめました。

今回の記事では糖の反応性に関してまとめるとともに、発展的な内容として糖のアセタール構造とヘミアセタール構造の違いをまとめようと思います。

反応性に関しては以下のようにまとめたいと思います。

- 糖の環反応

- 糖の銀鏡反応

- 糖のアセチル化

これら3つに関してまとめたいと思います。

今回も頑張りましょう。

糖の環反応

糖の環反応についてです。前回の記事で糖は五員環や六員環の環を持つ構造を持っているという話はしたと思います。

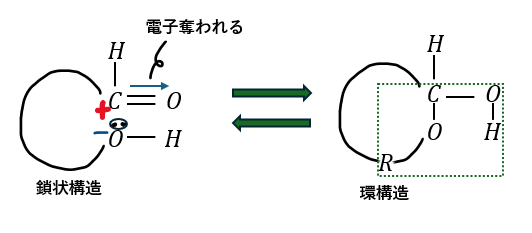

環反応とは具体的に「環の状態から環が割れる/環が割れた状態から環になる」という反応のことになります。

図を用いて示します。

輪っかの部分は五角形or六角形の糖の構造だと思ってください。

上のように反応が起こります。鎖状構造→環構造の原理をドラえもんで例えようと思います。

- ①;C=Oによりスネ夫(C)の電子がジャイアン(O)に奪われる

- ②;C=Oのスネ夫(C)が正に帯電 (電子奪われてるから)

- ③;O-Hのジャイアン(O)は負に帯電している

- ④;O-Hのジャイアン(O)がC=Oのスネ夫(C)と接近する

- ⑤;環構造が完成される

一方で、「鎖状構造→環構造」の逆反応である「環構造→鎖状構造」も起きていて図に示す緑の点線部分に示す構造があると鎖状構造に戻ります。

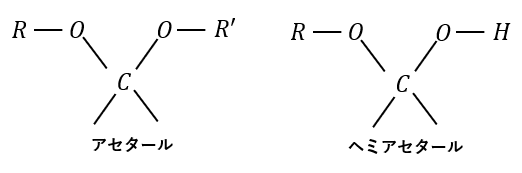

アセタール構造とヘミアセタール構造の違い

アセタールとヘミアセタール構造を以下に図としてまとめます。

先ほどの図で紹介した緑の点線部はヘミアセタール構造だったわけです。

高校化学ではかなり発展的な内容ですが、旧帝大を始めとする難関大学では誘導付きで出る可能性があるので構造ぐらいは覚えておくようにしてください。

糖の銀鏡反応

糖はアルデヒド基を持ちます。そのため、銀鏡反応やフェーリング反応も当然起こします。

銀鏡反応やフェーリング反応はこちらの記事です。

ひっかけ問題に気を付けてください。

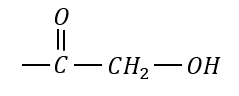

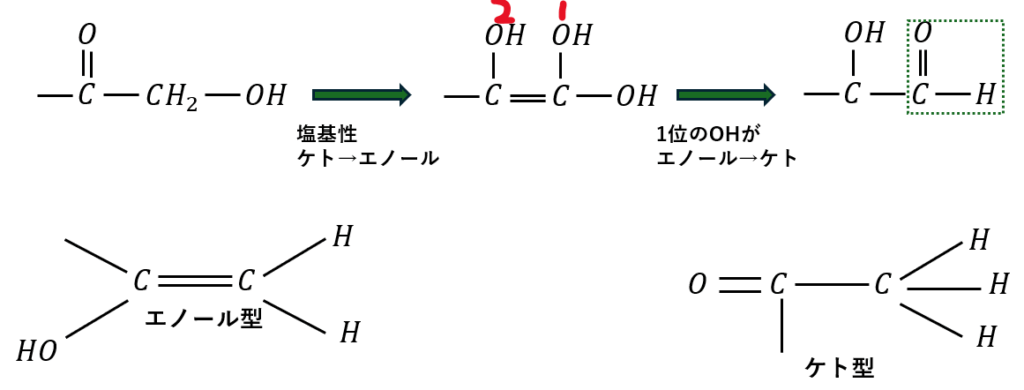

上の構造がある糖は「銀鏡反応やフェーリング反応を起こすか?」という問題です。

これを学生に質問すると「ケトン基」で起きなくね?と考えます。この答えは間違っています。

正解は「銀鏡反応やフェーリング反応を起こす」が正解です。

理由を以下に図で解説します。

ケト・エノール互変異性に関する記事を覚えているでしょうか?

順を追って説明します。

- 銀鏡反応→アンモニア+硝酸銀→塩基性

- フェーリング反応→フェーリング液にNaOH→塩基性

塩基性触媒下でのケトエノール互変異が起こります。

- ケト→エノール

- C=Oのスネ夫(C)が正に帯電し、ジャイアン(O)が負に帯電する

- 二重結合の電子が可哀そうな(奪われた)スネ夫(C)に電子を提供→C=C

- C=CによってCH2ののび太(H)が一つ離れる (スネ夫はもう電子いらない)

- 未だに負に帯電するジャイアン(O)に水素イオンが結合→OHができる

- ケトからエノール型に変位する

- エノール→ケト

- 傲慢な1位のジャイアン(O)は電子を欲しがる

- スネ夫(C=C)の二重結合奪う→C=Oの完成

- 一位のジャイアン(O)からのび太(H)が離れる→アルデヒドの完成

- 離れたのび太(H)がスネ夫(C)に結合

- エノール→ケトの完成

これによってアルデヒド基ができるので銀鏡反応やフェーリング反応を起こすわけです。

ただし、あくまで水溶液中で銀鏡反応やフェーリング反応を起こすことだけは忘れないでください。

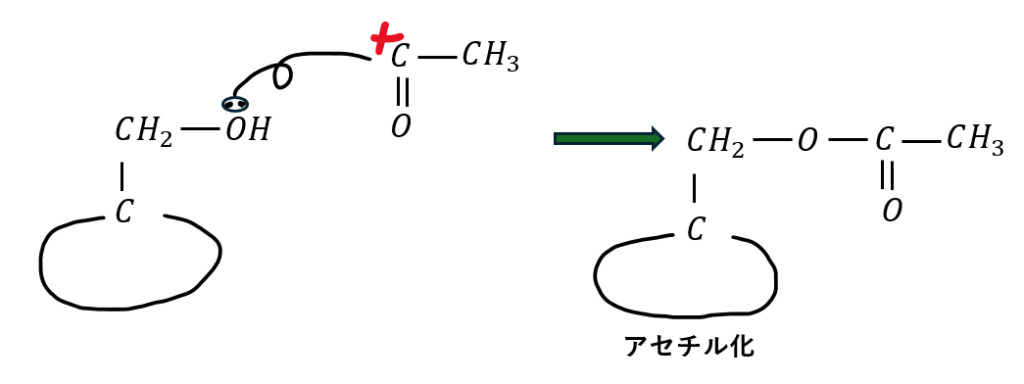

糖のアセチル化

糖のアセチル化に関してまとめます。

無水酢酸でアセチル化ができます。図に示して原理をまとめます。

- アセチル化の原理

- 糖の一部にCH2OHの構造

- 上の構造のOが負に帯電している

- 無水酢酸の一部の正電荷がOの負に引き付けられる

- Oと結合してアセチル化