こんにちは。Horyです。

前回の記事では沸点上昇や凝固点降下について話しました。

今回の記事では、盲点になりやすい浸透圧についての説明とファントホッフの法則について解説します。

今回も頑張りましょう。

浸透圧とは何か?

まず、「浸透圧とは何か?」と聞かれて完璧に答えられる人は少ないと思いますが、「染み込む時の圧力」と考えて差し支えないです。

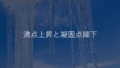

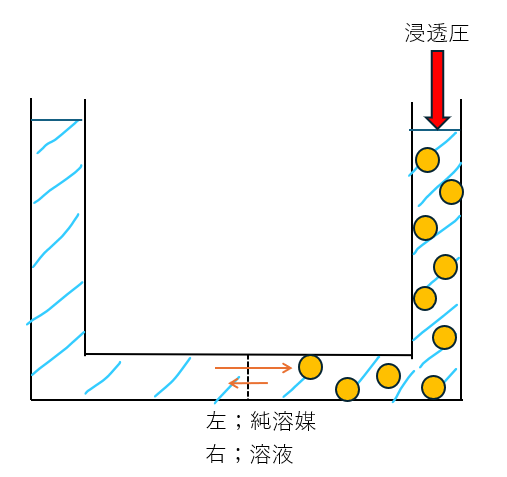

溶液と純溶媒ではどちらの方が染み込みやすいかを考えます。図を見てみてください。

- 純溶媒・・・染み込む時の邪魔がない→染み込みやすい

- 溶液・・・染み込む時に溶質粒子が邪魔→染み込みにくい

だから、純溶媒よりも溶液の方が染み込みにくいです(水と比較して海水の方が染み込みにくい)。

半透膜について・・・

浸透圧で事前に説明しなければならない事項が半透膜です。

- 半透膜・・・一定の大きさの分子やイオンのみ通り抜けられる

- ろ紙・・・沈殿粒子とかもっと大きなモノを分離する

ろ紙と半透膜の違いを押さえてください。要は、分離させる粒子の大きさをどうするかによってどちらを使うかは変わってきます。

- 浸透・・・溶媒粒子が半透膜を通過する

- 透析・・・溶質分子が半透膜を通過する

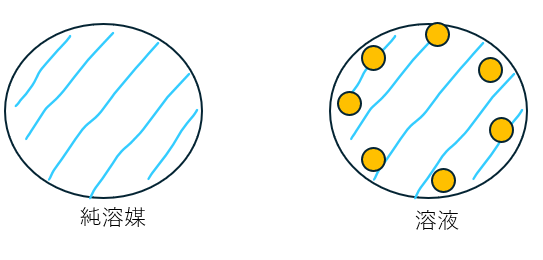

ここで、純溶媒と溶液に半透膜を設置した場合を考えてみます。以下の図をご覧ください。

真ん中にある点線が半透膜であると考えてください。

- 右も左も純溶媒

- →・・・右から左に移動する粒子の勢い

- ←・・・左から右に移動する粒子の勢い

- 両者の勢いは同じである。

- 右が溶液で左が純溶媒

- →・・・右から左に移動する粒子の勢い

- ←・・・左から右に移動する粒子の勢い

- 右から左に移動する勢いが減少(溶質粒子が邪魔をする)

つまり、右が溶液で左が純溶媒とかだと移動する粒子の勢いに差が出てきます。この勢いの均衡を保つために溶液にかける圧力を浸透圧と考えても差し支えないです。

これを考えると淡水魚を海水に入れると死んでしまう理由が分かりますね。

- 淡水魚の体内・・・純溶媒と思ってもいい

- 海水・・・溶液

- 淡水魚体内の水分が海水に染み出す (浸透圧)

浸透圧の測定

浸透圧の測定として半透膜とU字管を用意して図のように純溶媒と溶液を投入します。

このU字管はどの部分においても断面積や素材は一定の大きさであるとします。

溶液側に圧力を加えると勢いの均衡が保てます。上の図における赤い矢印が浸透圧です。

赤い矢印がないと右側の液面の高さは低くなり、左側の液面の高さは高くなります。

液面の差によってU字管の左側と右側に重みの差が出ます。これを圧力差と見て浸透圧を求める方法もあります。

浸透圧と問題

先ほどの説明で浸透圧を求めるときは以下の2つの手法があります。

- ①;粒子の移動均衡を保つための圧力割り出す

- ②;圧力を加えずにU字管の高さの差から分析する

受験では②のパターンが非常に良く出ます。

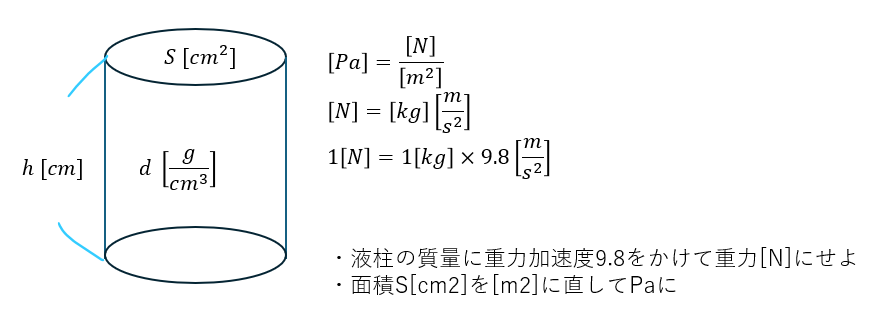

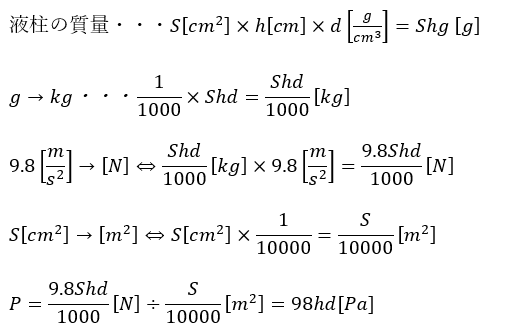

仮に、U字管で左右の液面でh [cm]の高さの差が出たとします。ただし、U字管の断面は円として、断面積はどこでも一定とします。

単位を重視してください。

以上により浸透圧を求めることができました。

問題ではみんなができなくなりますが、基本に戻り単位に気をつけて落ち着いて考えればできます。

ちなみに、もしも、溶液側に浸透圧より高い圧力を掛けると溶液から純溶媒に流れる勢いが増します。これを利用して純溶媒(水)だけを取り出すということもできます。

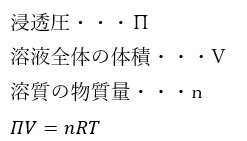

上の公式が成立します。これをファントホッフの法則と言います。