こんにちは。Horyです。

今までに色々なコンデンサの問題に取り組んできましたが、今回の記事では誘電体が絡む問題に取り組みます。

導体と誘電体の基本的な違いはこちらの記事に示した通りなので見ておいてください。

今回の記事では形状の異なる誘電体を挿入する問題に取り組みます。

今回も頑張りましょう。

問題1 コンデンサと誘電体

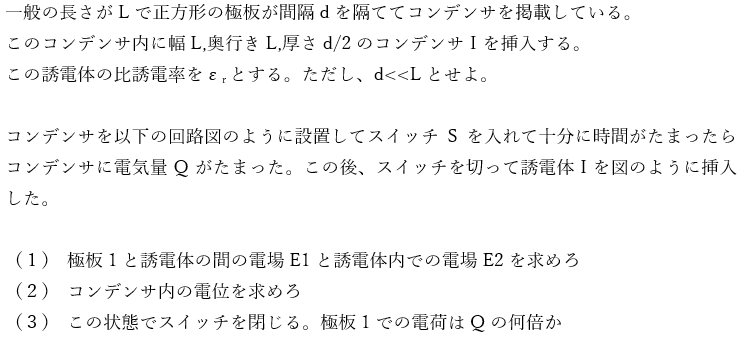

以下に示すのはコンデンサと誘電体の問題1です。

一応、前回の記事でやりましたが、復習です。

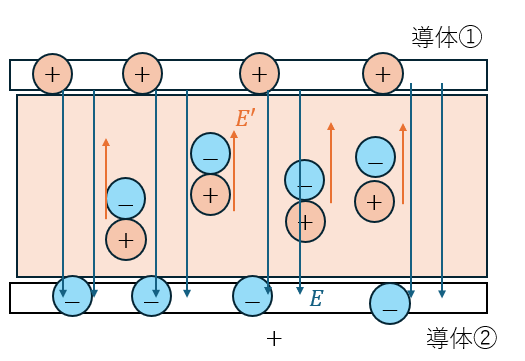

誘電体内に電場が印加されると、電気双極子(正と負の電荷のペア)が電場の向きと逆向きになって、電場の向きと逆向きの別の電場を発生させます。これを誘電分極といいます。

なので、誘電体内部の電場は真空の電場と比較して弱くなります。

後は順番が結構大事です

- スイッチを入れて真空コンデンサに電気を貯める

- 真空コンデンサに電気量Qがたまる。

- スイッチを切る (電気量は保存)

- スイッチを切った状態で誘電体を入れる

- 誘電体が入った状態でスイッチを入れる (電位降下がV)

(1)解答・解説

もちろんですが、電荷がQコンデンサにたまった状態でスイッチを切るのでたまった電気量は保存されます。(Qのまま)

(2)解答・解説

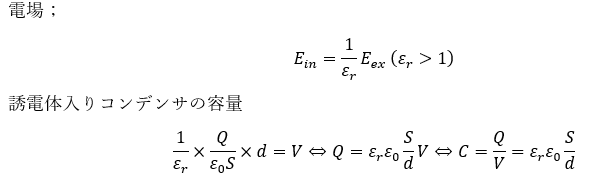

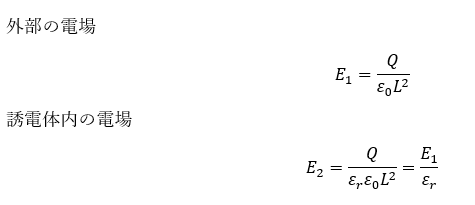

電場の強さは電気力線の数に依存します。

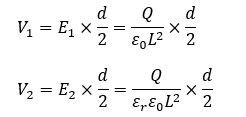

真空中と誘電対中で電気力線の数(電束)が違うので、電位を考えるときは、真空中と誘電体内の電位差を足し合わせないと行けません。

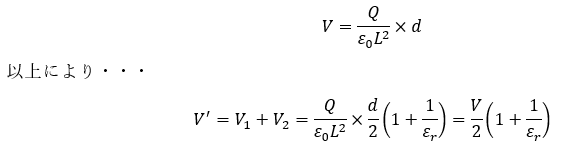

これを足し合わせれば良いですが、文字が多くてぐちゃっとしいます。誘電体を入れる前に電位差Vで電気量Qを貯めていたことを利用して・・・

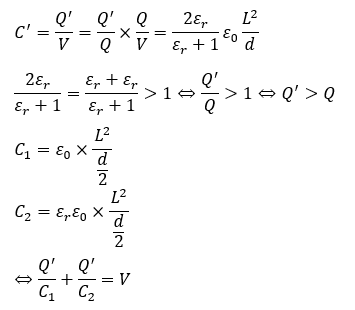

(3)解答・解説

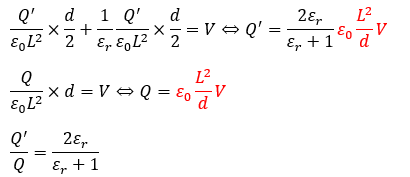

誘電体を挿入した状態でスイッチを入れます。

極板1の電荷をQ’として回路方程式 (電位降下の和が起電力になる)を作ります。

誘電体を挿入した方が電気をいっぱいためれることが分かります。実際に容量を求めてみると・・・

こう考えると、容量の式から、このように誘電体を挿入したら、誘電体がない部分とある部分でコンデンサが直列接続になっていると言い換えることもできます。

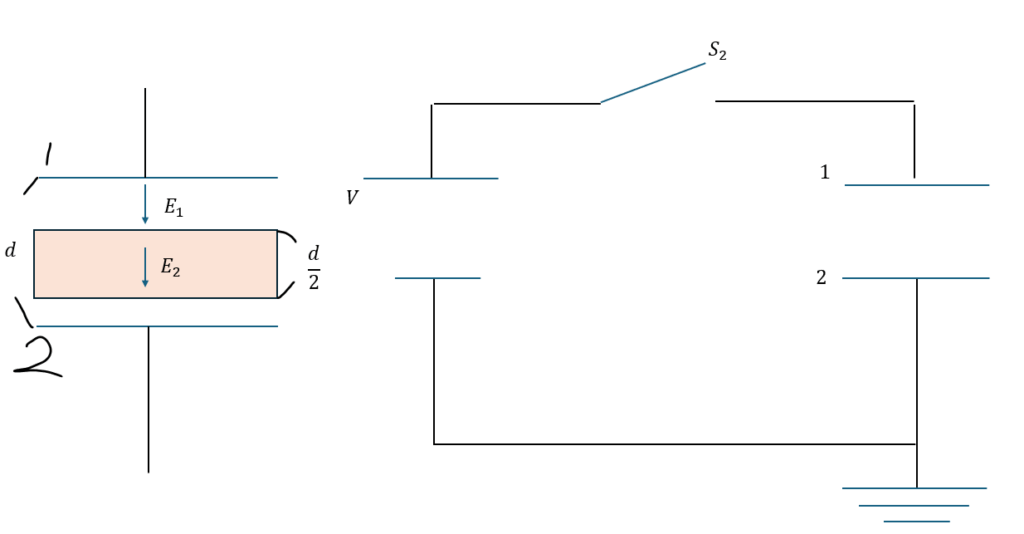

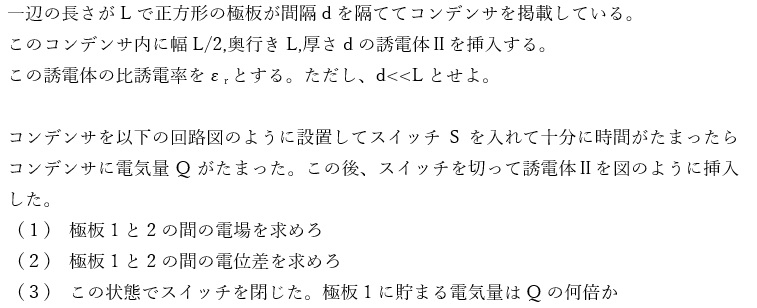

問題2 コンデンサと誘電体

以下に示すのはコンデンサと誘電体の問題2です。

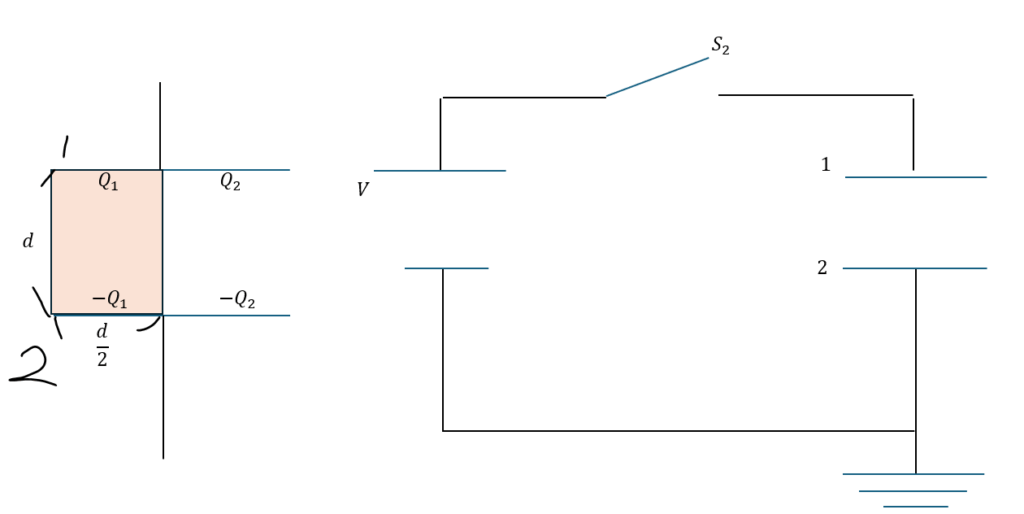

(1)解答・解説

これは、誘電体部分と真空の部分でコンデンサを2つに分けます。

ただ、たまっている電気量Qは保存されます。

(2)解答・解説

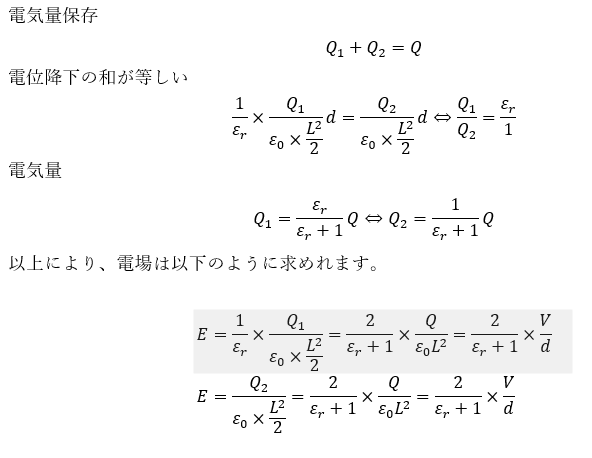

(3)解答・解説

この状態でスイッチを繋ぐので電位差はVになります。

たまっている電荷がQ1’とQ2’になるとします。

このように考えると、本問のように誘電体を挿入すると誘電体がある部分とない部分で並列接続されていると考えても良さそうですね。

コメント