こんにちは。Horyです。

前回の記事ではコンデンサの外側の電場が何故0とみなせるかの原理を説明しました。

今回の記事では直列接続や並列接続のコンデンサの電気容量を求めてみます。

結構重要な内容なので頭に入れておいてください。

今回も頑張りましょう。

コンデンサの直列接続

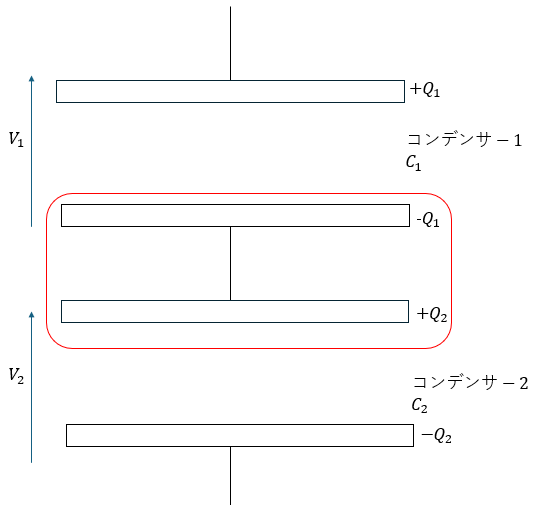

以下の図に示すように、容量C1と容量C2のコンデンサを直列に接続します。

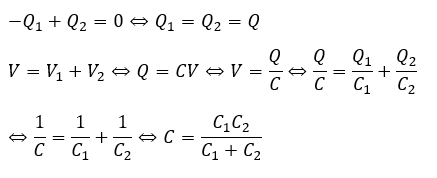

この直列コンデンサの容量をCとして、電気量Qが与えられたとします。

容量を求める時は以下のことがポイントになります。

- 孤立した部分(赤く囲んだ部分)の電荷は0

- Q=CVを利用して電位差を利用

コンデンサの並列接続

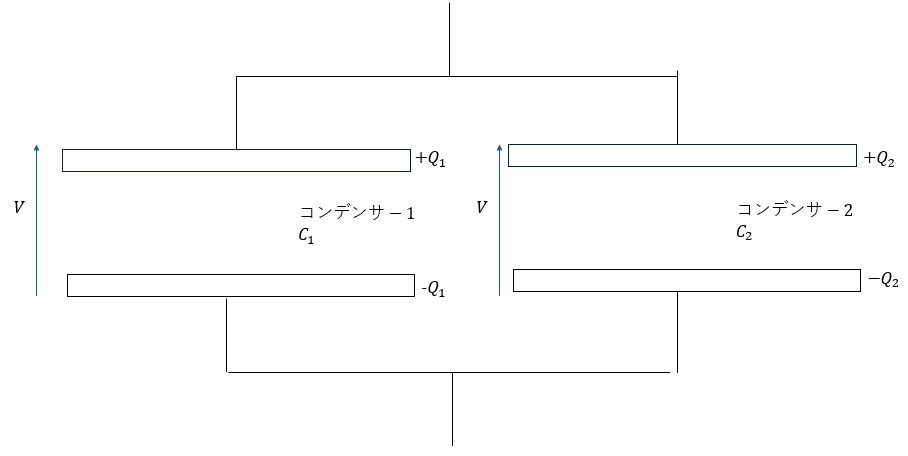

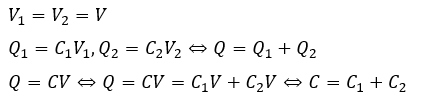

以下の図に示すように、容量C1と容量C2のコンデンサを並列に接続します。

この並列コンデンサの容量をCとします。

以上により並列コンデンサの容量を求めれました。

直列 or 並列 どっちか?

上では直列と並列の合成容量に関して解説しましたが、結局、直列と並列のどっちが良いのでしょうか?

コンデンサは電気を貯めるための装置です。

どうせ作るなら電気をたくさん貯めれる方が良いですよね。だから、容量が大きい方が良いです。

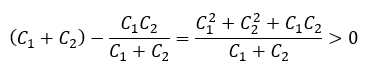

引き算を行います。

コンデンサは直列に繋ぐより並列に繋いだ方が容量は大きくなるので電気をたくさん貯めれます。

社会で使われているコンデンサはほとんどが並列接続のコンデンサです。

コンデンサの並列や直列は暗記するのではなく原理から理解してください。

また、工学は真理を社会に応用する学問です。

必ず、「社会のどんな役に立つか」・「どんな役に立っている」かを考えてください。

コメント