こんにちは。Horyです。

ガウスの法則も終わりました。

今回の記事からは導体と誘電体の違いをまとめると共に、これらの物質を電場内に投入したときに中の電荷はどのような動きをするのかを解説します。

今回も頑張りましょう。

導体と誘電体

まずは、導体と誘電体の基本的な違いを解説します。

- 導体・・・電荷が自由に動ける

- 誘電体・・・電荷が自由に動けない

金属は基本的に導体です。

中学校の授業で金属は熱・電気を伝えやすいと習ったと思いますが、これは、金属内の電荷(自由電子)が自由に動けることで熱・電気を伝えているためです。

また、金属が展性・延性に富むことも自由電子が影響しています。

これらについての詳しいことは化学の記事で解説します。

次からは、導体と誘電体を電場内に投入したときの電荷の動きを解説します。

導体

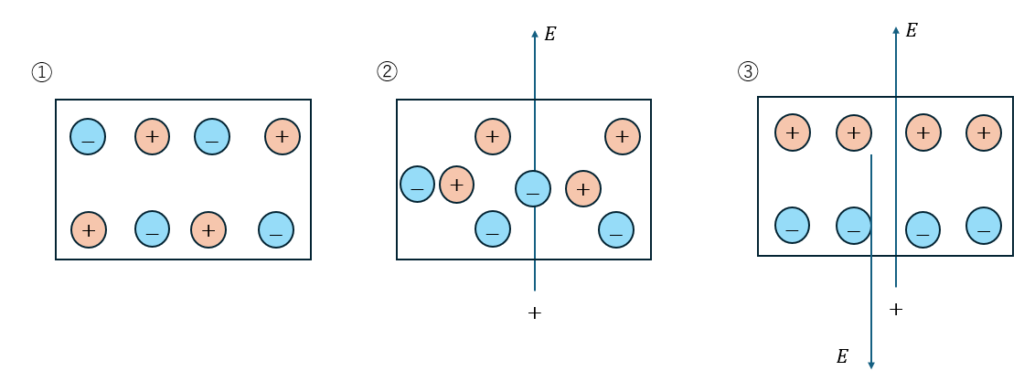

まず、導体を電場内に投入したときの電荷の様子です。

- ①電場を印加していない

- ②電場を印加して電荷が動き始める

- ③電荷の移動が修了

具体的に何が起きているかを記述します。

- ①電場をかけてない→電荷は動かない

- ②電場をかける→クーロン力で電荷が動く

- ③移動が終わり導体内の電場が0になる

この①~③までの一連の流れを静電誘導と呼びます。

前回のガウスの法則の問題で、導体球全体に電気量が与えられたときの導体内の電位が一定になったのはこのためです(導体内の電場が0になるから)。

誘電体

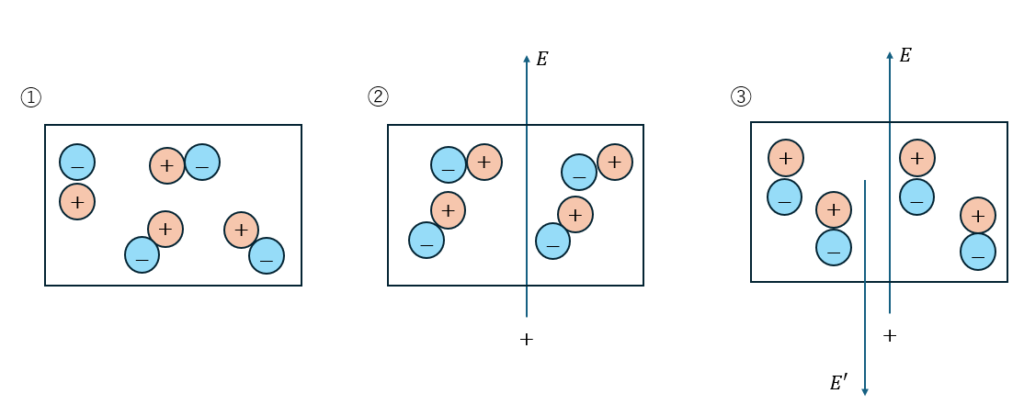

次に、誘電体を電場内に投入したときの様子です。

誘電体内では電荷が正と負のペアで存在しています。

この正と負のペアのことを物理では電気双極子と呼んでいます。

- ①電場を印加していない

- ②電場を印加して双極子が回転し始める

- ③双極子の回転が終了→全ての双極子が同じ向き

具体的に何が起きているかを記述します。

- ①電場をかけてない→双極子は回転しない

- ②電場をかける→双極子が回転し始める

- ③回転が終わり、双極子による電場が発生するが、E-E’>0である

導体では電場が0になりましたが、誘電体では電場は0になりません。

これは、電荷が自由に動くことができないからです。

この①~③までの一連の流れを誘電分極といいます。

誘電分極と誘電率

誘電分極と誘電率について話します。

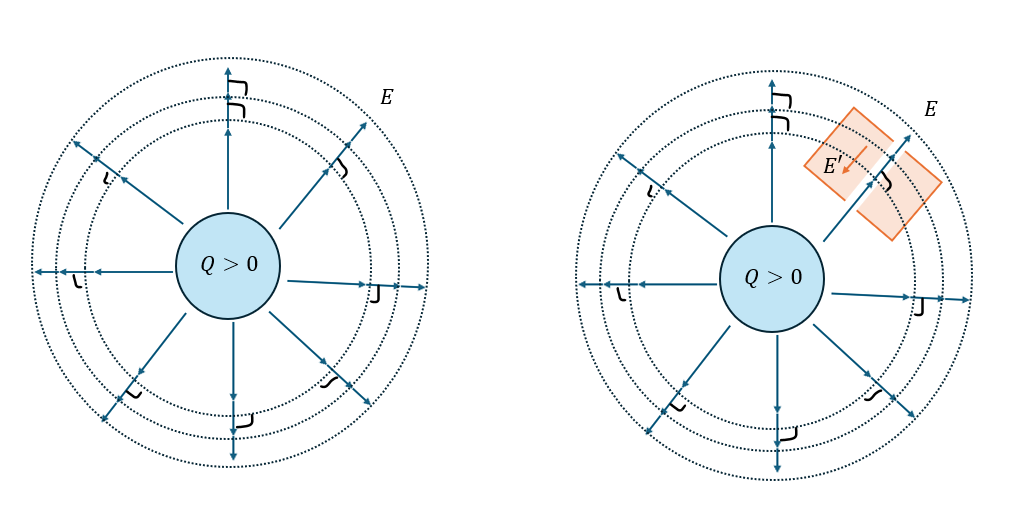

これは、真空中に電荷を置いたときの電場と、誘電体を置いたときの電場を比較して求めます。

分かりやすく図を示します。

- 真空中の電場・・・E

- 誘電体を置いたときの電場・・・E-E’

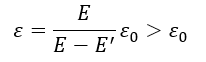

真空中の誘電率をε0とすれば、誘電体の誘電率は以下のように表せます。

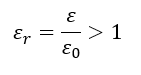

一方で、真空の誘電率と誘電体の誘電率の比較を比誘電率といい、以下の式で表せます。

まとめ

今回の内容のまとめです。

- 導体・・・電荷が自由に動ける

- 誘電体・・・電荷の動きが制限 (電気双極子の状態で電荷が存在)

- 静電誘導・・・電場内に導体を入れると電荷が移動し導体内の電場が0に

- 誘電分極・・・電気双極子の回転し、電場は発生するが導体内の電場は0にならない

今回の内容はコンデンサや電気回路の入り口とも言える内容なので必ず押さえておいてください。

コメント