こんにちは。Horyです。

前回の記事では二糖の還元性について、アセタール構造とヘミアセタール構造の二種類の構造の違いに注目して還元性の判断をしました。

今回の記事では高校化学で登場する二糖をまとめます。

還元性の有無に関しては前回の記事を読んでいることが前提となるのでまだの人は呼んどいてください。

今回も頑張りましょう。

高校化学で出る二糖

二糖は糖が2つ合わさって脱水縮合した化学物質です。

そのため、分子量は次のように計算できます(ただし、六炭糖の場合です)。

- 六炭糖;C6(H2O)6 = 180 g/mol

- 二糖;C12(H2O)12 – H2O = C12H22O11 = 360 – 18 = 342 g/mol

六炭糖の分子量と二糖の分子量は暗記しておいた方が良いです。計算が速くなります。

今回の記事で紹介する二糖を箇条書きでまとめます。

- マルトース

- セロビオース

- ラクトース

- トレハロース

- スクロース

これら5つに関して構造と還元性の有無、知識についてまとめます。

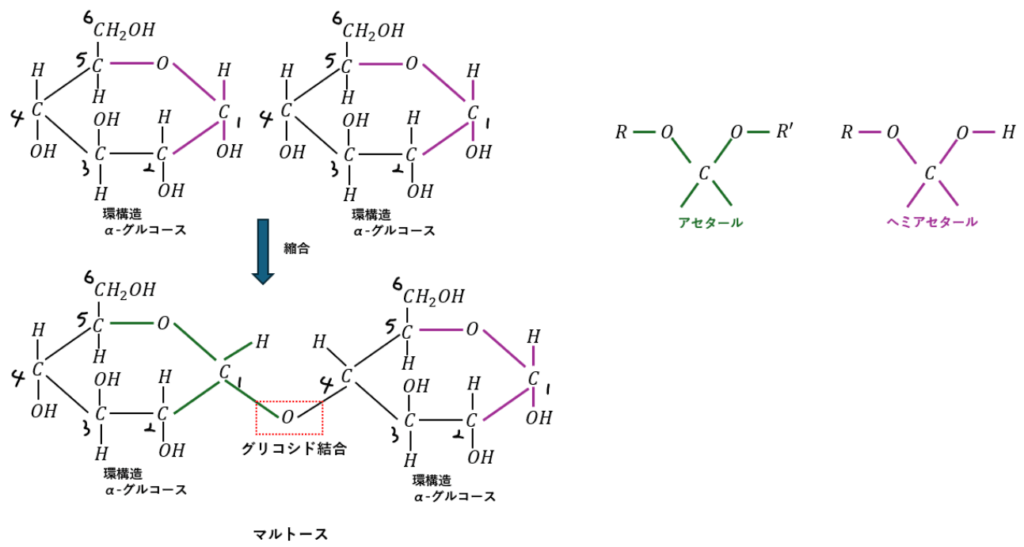

マルトース

マルトースはα-グルコースの1位のOHと4位のOHが縮合してできる二糖です。

以下に構造を示します。

上の構造を見ると、二糖になった後にヘミアセタールの構造が残っています(紫線部)。

そのため、マルトースは還元性を示します。

また、マルトースに関する知識ですが・・・

- 麦芽糖と呼ばれる; 麦芽に含まれる酵素で加水分解されるから

- 加水分解でグルコースになる

- 分解酵素はマルターゼ

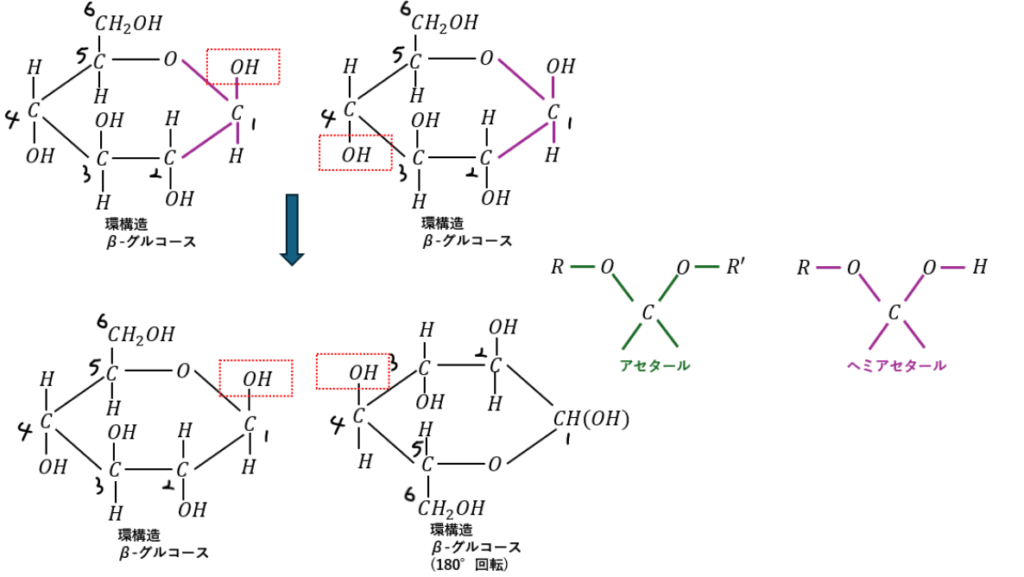

セロビオース

セロビオースはβ-グルコースの1位と4位のOHが縮合してできる二糖です。

以下に構造を示します。

上に示す図ですが、一見して反応しなさそうです。

何故なら、縮合に使われるOHの位置が離れているからです。

ただ、実際には片方の糖が180°回転して縮合することができます。

セロビオースはヘミアセタール構造が残っているので還元性を持ちます。

また、セロビアーゼという酵素で分解されます。

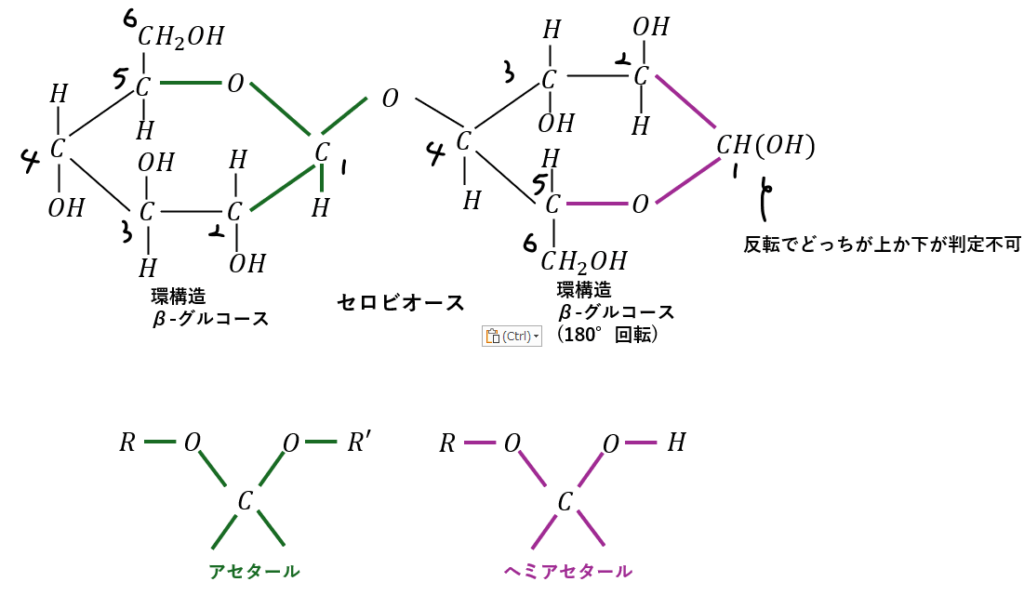

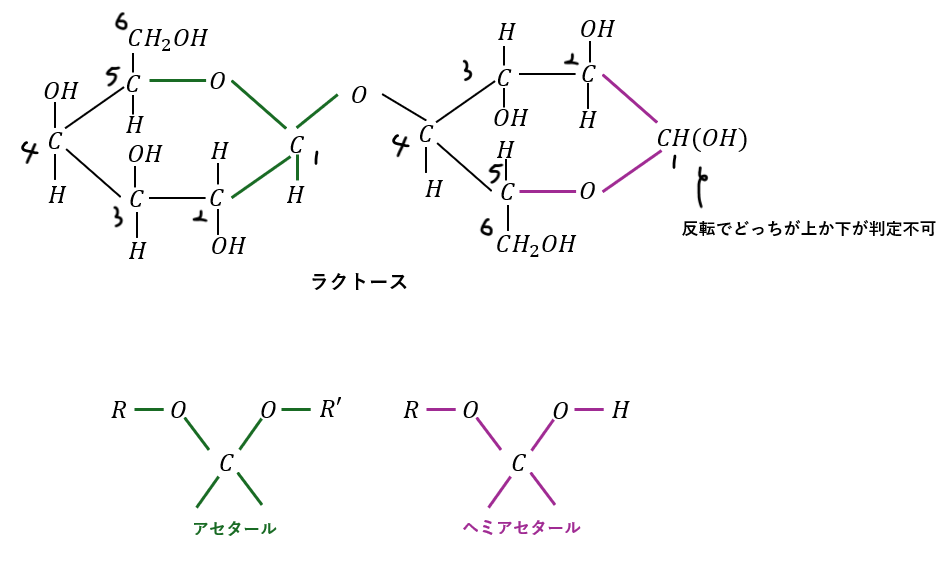

ラクトース

ラクトースはβ-ガラクトースの1位のOHとα-グルコースの4位のOHが縮合して出来る糖です。

以下に構造を示します。

これも最初の状態だとOHが離れていて縮合できないので、α-グルコースが180°回転します。

ラクトースはセロビオースの左端の炭素に付いたHとOHが逆転したものです。

ヘミアセタール構造が残っているので還元性を持ちます。

ラクトースはラクターゼと呼ばれる消化酵素で分解されます。

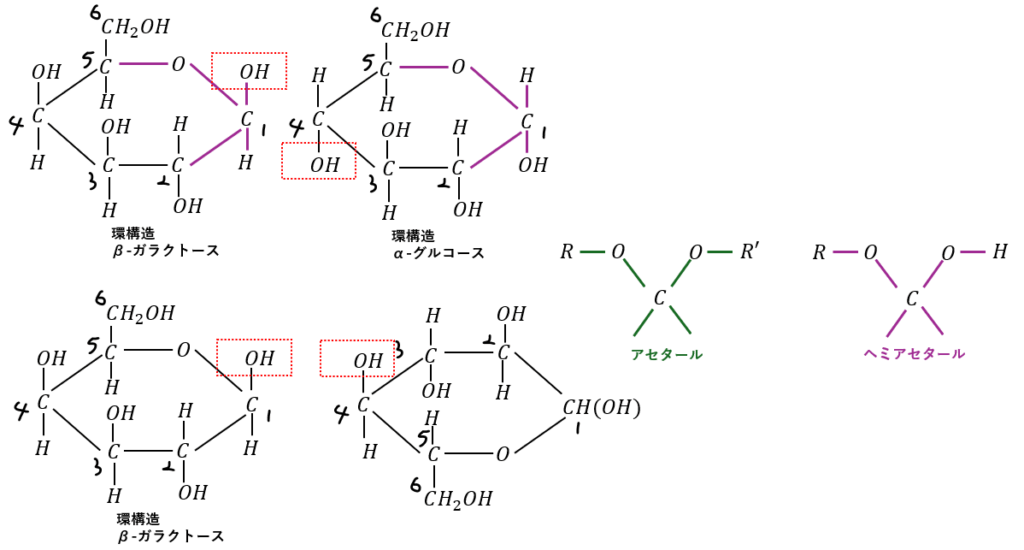

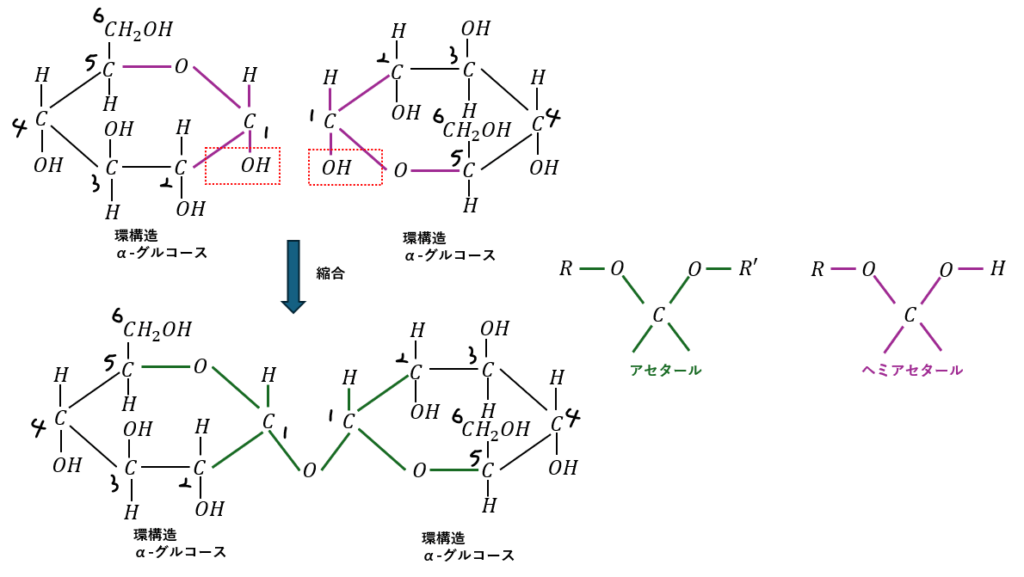

トレハロース

トレハロースはα-グルコースの1位どうしのOHが縮合した二糖です。

二糖にヘミアセタール構造が残っていないので還元性を示さないです。

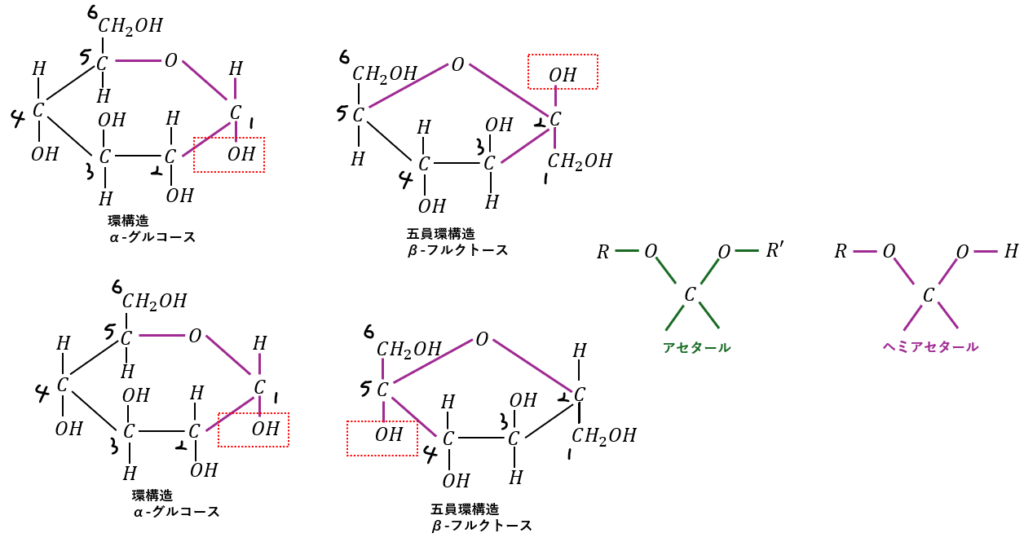

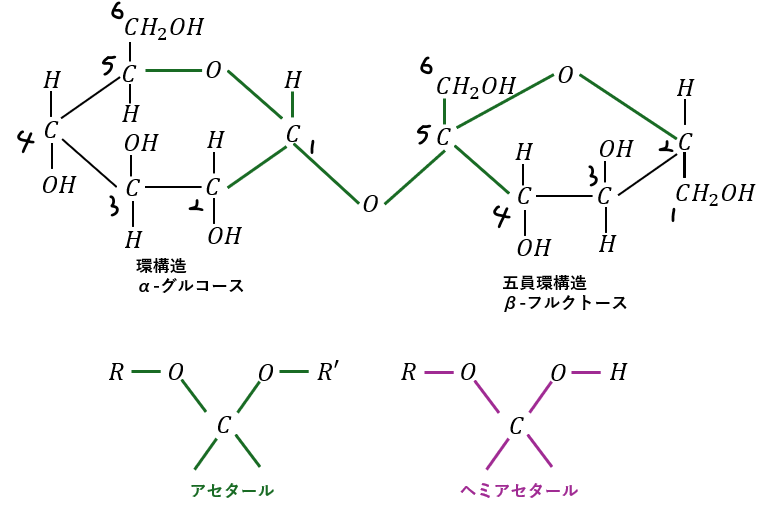

スクロース

スクロースはα-グルコースの1位のOHとβフルクトース(五員環)の2位のOHが縮合することによって出来る糖です。

この2つの糖もOHが離れているので左右反転するのですが、不思議なことに、β-フルクト-スは左右反転した後に何故か両端も上下反転します。

スクロースにはヘミアセタール構造がないので還元性を持ちません。

インベルターゼによって分解されて、グルコースとフルクト-スを一定の量で混合させた糖は転化糖と呼ばれます。

コメント