こんにちは。Horyです。

今回の記事では磁性体と磁化について原理と本質を説明しようと思います。

今回も頑張りましょう。

磁性体とは・・・

磁性体とは、簡単に説明すると、「磁石になる物質」のことです。

磁性体がどのように磁石になるかというメカニズムですが、これを説明します。

磁性体は原子でできています。原子内の電子は原子核の周りを周回運動しています。

電流の正体は電子の動きです。

つまり、電子が周回運動していると言うことは、円形の電流が発生していると言うことになり、この電流のことを分子電流と呼びます。

そして、円電流が発生していると言うことは、磁束密度が発生していると言うことです。

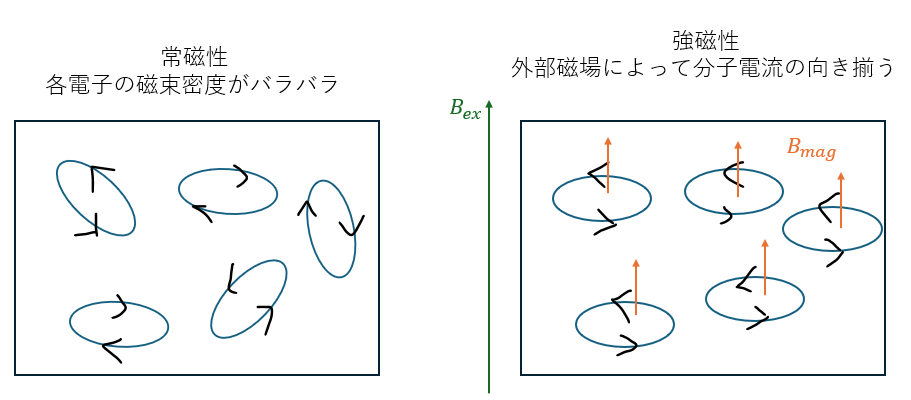

- 磁石になっていない

- 分子電流の向きがバラバラ

- 各電子の分子電流の作る磁束密度の向きもバラバラ

- 常磁性とも言う

- 磁石になっている

- 外部磁場により分子電流の向きが揃う

- 各電子の分子電流の作る磁束密度の向きが揃う

- 磁性体が磁化されたという

- 強磁性とも言う

ただ、磁石についてはこれだけでは説明できません。

- 電子が原子核の周りを軌道・・・軌道角運動量

- 電子自体が自転・・・スピン角運動量

- 温度・・・電子が温度による熱運動

上で説明したことは、電子の軌道角運動量のみを考慮した説明です。

本当に理解するにはスピン角運動量・温度についても考えないといけないですが、これをやると、大学院レベルの量子力学の話をしないといけないので今回の記事ではしません。

磁性体の磁化について

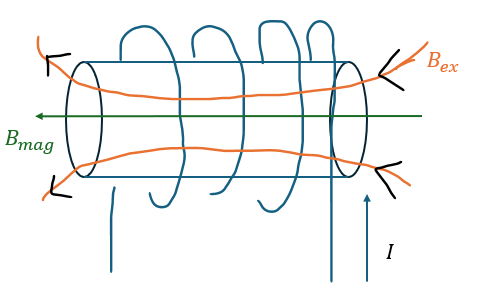

ソレノイドコイルに電流を流し、コイル内部に鉄心を入れると、鉄心は磁化されて磁石になります。

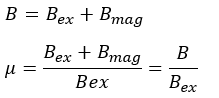

ここで、ソレノイドコイル内の物質(分子電流による)の磁束密度と外部(コイルを流れる電流による)の磁束密度の和をBとすると・・・

上に示したμを透磁率と我々は読んでいます。

- 透磁率が大きい・・・その物質は磁化しやすい(簡単に磁石になる)

- 透磁率が小さい・・・その物質は磁化しにくい(磁石になりにくい)

また、真空の透磁率をμ0として、真空透磁率と透磁率を比較すると・・・

ここで、μcを比透磁率と呼びます。

そして、磁場Hは透磁率を用いて以下のように書けます。

磁場Hは物質に依存しません。

コメント