こんにちは。Horyです。

これまでに定積・定圧・等温・準静的断熱過程を学習しました。

今回の記事ではこれらの過程の総集編であるサイクル過程と熱効率に関して話します。

サイクル過程の問題は入試で頻出する(今まで習ってきたことを全て使うから)ので重要になります。

今回も頑張りましょう。

サイクル過程

サイクル過程とは変化の経路は問わずに系の終始が同じ状態になる過程のことです。

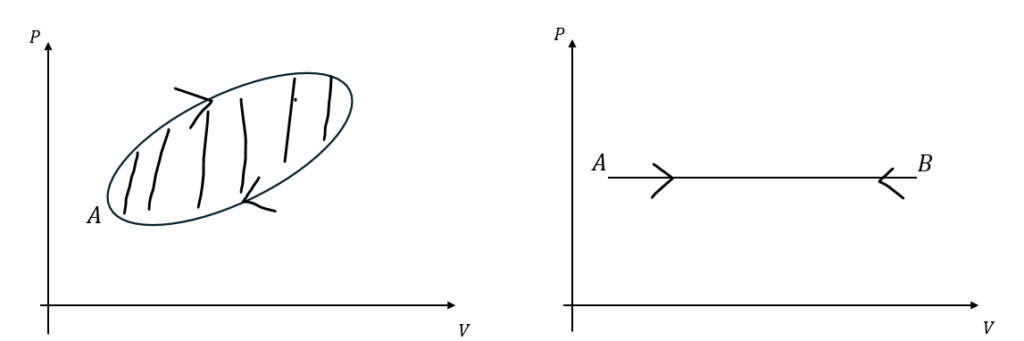

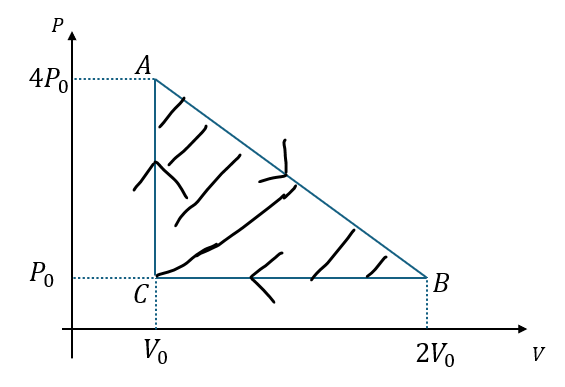

グラフを用いて表してみると・・・

右のグラフのような一周してAに戻る過程もサイクル過程ですし、極端な話ですが、左のグラフのようにA→B→Aのように戻る過程もサイクル過程といえます。

- 気体がした仕事について・・・

- 右のグラフは斜線部の面積が気体がした仕事量

- 左のグラフは仕事量0 (行って帰ってくるだけだから)

- 内部エネルギーについて

- 同じ状態に戻るので全体としての内部エネルギー変化は0

熱力学第一法則を考えてみましょう。パラメータを以下のように設定します。

- Q・・・サイクルで正味流入した熱量

- Qin・・・サイクルで系へ実際に流入した熱量

- Qout・・・サイクルで系から実際に流出した熱量

- Q = Qin – Qout

「正味」とはサイクル全体を通して系へ流入した熱量のことを意味します。

- 熱力学第一法則;(dU=0);Q+W=0 ⇔ (Qin – Qout)+W=0

- 上の式変形;Qin = Qout + (-W)

- (-W);系が外界にした仕事

上の式における熱力学第一法則の主役は系(気体)で仕事は「外が気体にした仕事を+dW」としています(-dWは気体がした仕事になる)。

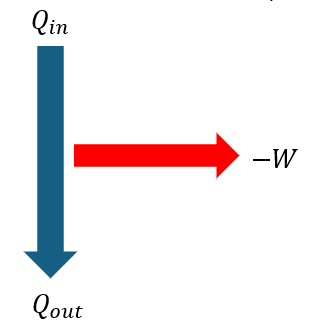

以下の図をご覧ください。

図の内容をストーリー形式で解説すると・・・

- ①;系に熱Qinが流入する

- ②;流入した熱のうち「-W」を取り出して仕事として外界に行う

- ③;余った熱Qoutが系から外へ流出する

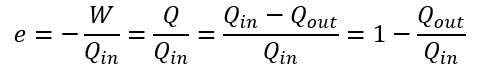

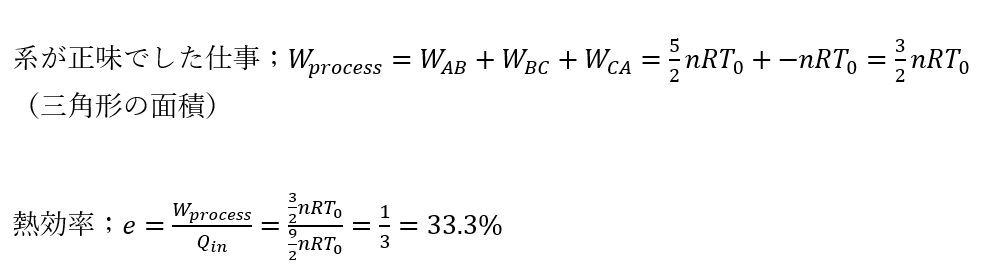

そして、熱効率というものをeとして以下のように立式します。

熱効率とは「系がした仕事を実際に流入した熱量で割り算した量」です。もちろん、無次元の値です。

そして、一番重要なのは熱効率を導入してどういう意味があるのかということです。

これを理解せずに熱効率の式だけ丸暗記して意味を理解せずに使っている学生が非常に多いです。

熱効率の意味は「系に実際に流入した熱量の内、どの程度の量を仕事として取り出せているか」ということを示しています。

もっと具体的に説明すると・・・

- 流入する熱(Qin)・・・ヒーターからの熱でこれだけでは役に立たない (微視的)

- 系がする仕事(-W)・・・膨脹などの役に立つ仕事 (巨視的)

- 熱効率・・・流入した役に立たない熱をどの程度、役に立つ仕事に変換できてる?

熱効率が高ければ高いほどサイクルとしては流入した熱を効率的に仕事に変えれているということを意味しています。

熱効率と簡単な問題

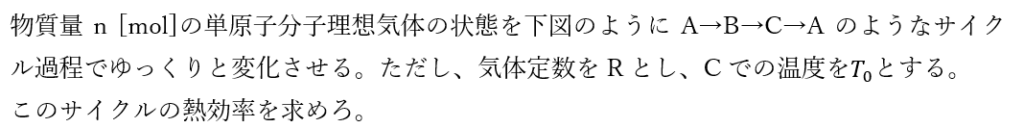

熱効率の比較的に簡単な問題をやってみましょう。以下に問題を示します。

この問題を例に解説します。

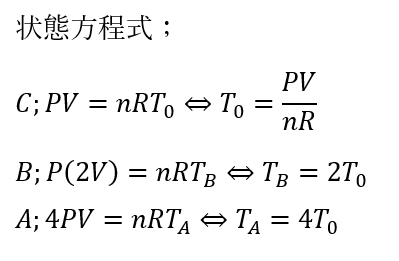

以下のように設定します。

- 主役;系 (気体)

- 気体が外界にした仕事;+dW (上の説明では外界が気体にした仕事を正としている)

- 系が実際に吸収した熱量;+dQ

- 熱力学第一法則;dU = dQ – dW

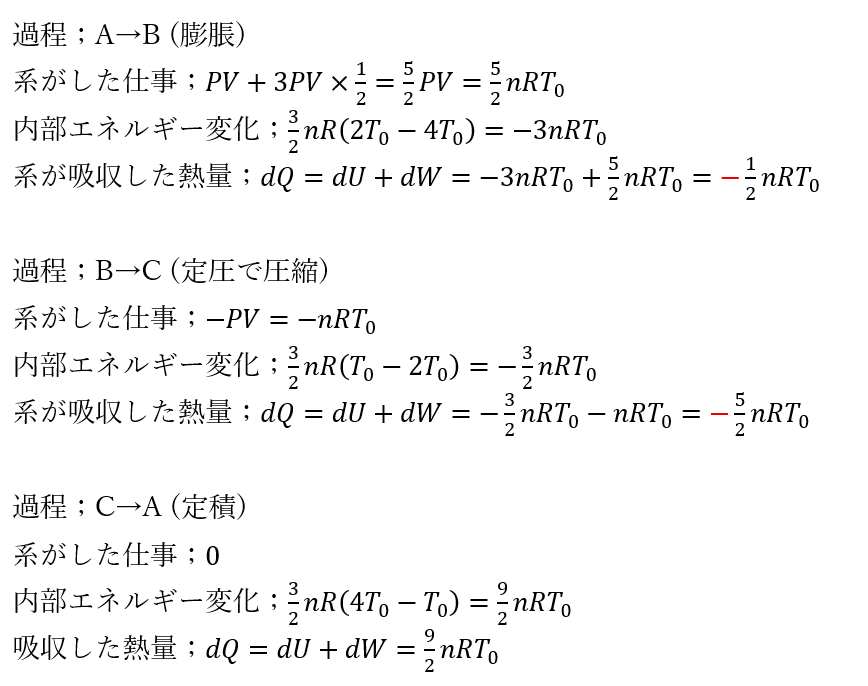

問題 解答・解説

問題の解答・解説を行います。

この熱機関はせいぜい33%程度の熱効率で動いていることが分かりました。

コメント