こんにちは。Horyです。

前回の記事では溶液の濃度について単位を含めて簡単にまとめると共に、質量パーセント濃度とモル濃度の関係性や水和物の計算を行いました。

今回の記事では混合溶液の体積について簡単に解説します。結構勘違いしている人もいると思うので知っているのといないのとでは差がつくと思います。

今回も頑張りましょう。

混合溶液の体積

まず、混合溶液の体積がどうなるかを考えるときは濃度について考える必要性があります。

- 二つの溶液の濃度差に大きな差がある

- 二つの溶液の濃度差に差がないと見なせる

この二つの場合について個別に解説していきたいと思います。

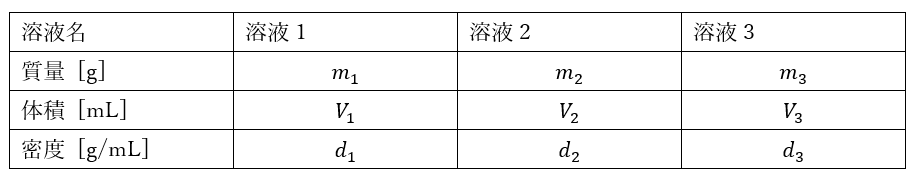

また、証明も行いますので、溶液1と溶液2を混合した混合溶液3を作るとして、パラメータを以下のように設定します。

濃度差に差

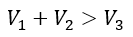

濃度差に差があるとき、体積については保存しません。だから・・・

何故なら、密度が違うということは分子の大きさに差があります。大分子の隙間に小分子が入りこむことで体積は保存しません。

問題に各溶液の密度に詳細なデータがあるときに体積は保存しないことを覚えておきましょう。

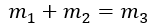

一方で質量に関しては必ず保存するので以下の式が成立します。

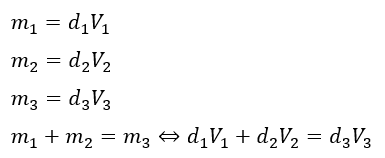

質量保存の法則を利用して体積が保存しないことを証明します。

ちなみに、この問題ではそれぞれの溶液の密度は異なります。

上の式ですが、密度が全て異なるのに混合前の体積の和が混合後の体積V3と等しくなるわけないですよね。

だから、体積は濃度に差がある場合は混合前と混合後で等しくなりません。

- 混合前の溶液の濃度に差(問題文に溶液の密度データ)

- 混合前と混合後で質量は保存する

- 混合前と混合後で体積は保存しない

濃度差に差がない

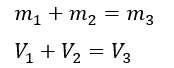

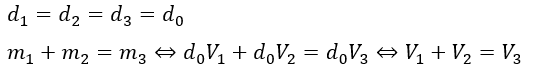

濃度差に差がない時は質量も体積も保存します。なので、以下の式が成立します。

問題にそれぞれの溶液の密度に関するデータがないのであれば濃度差に差がないとみていいです。だから、その場合は密度を全て等しくしていいです。

証明してみます。

確かに体積が保存しています。

- 濃度に差がない (問題文に溶液の密度データがない)

- 混合前と混合後で質量は保存する

- 混合前と混合後で体積は保存する