こんにちは。Horyです。

前回は多糖の記事でデンプンに関してアミロースとアミロペクチンの構造の違いをまとめました。

今回の記事では多糖のセルロースに関して解説します。

皆さんは「木が真っ直ぐに伸びる理由」をご存じでしょうか?

これはセルロースの構造が大きく関係しています。そこら辺も詳しく解説しますので今回も頑張りましょう。

セルロースの構造

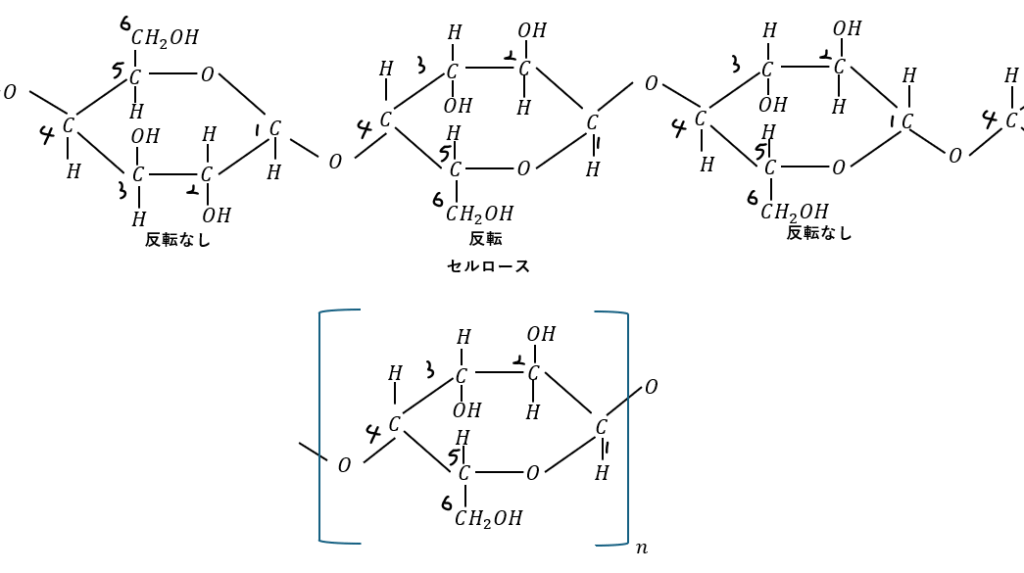

セルロースはβ-グルコースが1位と4位のOHを用いて脱水縮合することで得られた糖です。

ちなみに、二糖の記事でβ-グルコースの縮合は反転しないと縮合できないので、セルロースもβ-グルコースが「反転なし」-「反転」-「反転なし」-「反転」・・・のように縮合しています。

以下に図を用いて示します。

セルロースは綿や植物の細胞壁を構成する糖です。

このように、「反転なし」-「反転」の縮合を繰り返し、枝分かれ構造もなく、分子内で水素結合をしているために「木はめちゃくちゃ頑丈で真っ直ぐにのびます」。

セルロースは分子の水素結合が非常に強固です。

そのため、有機溶媒や酸・塩基に溶けません。

皆さんは食物繊維がお腹に良いことを知っていますでしょうか?

これは、食物繊維は胃酸で溶けることがないからです。

逆に、草食動物はセルロースを分解する酵素であるセルラーゼが体内で分泌されるので草を食べれます。

セルロースの加工と繊維

セルロースの加工に関して解説します。

セルロースは主に加工されて繊維になります。ただ、先ほども解説したとおり、セルロースは分子の水素結合により非常に硬いです。

そのため、セルロースのままでは加工のしようがありません。

昔の人はセルロースをなんとかして軟らかくする方法はないかと考えました。

つまり、セルロースの水素結合をなんとかして消す方法はないかを考えました。

高校化学で出る方法は主に2つです。

- 半合成繊維

- 再生繊維

これらに関して個別に解説します。

半合成繊維について

半合成繊維の加工プロセスは以下の通りです。

- セルロースの水素結合を消したい

- 水素結合はヒドロキシ基が関係

- 2,3,6位のヒドロキシ基をエステル化で他の官能基にする

- 解決 (やったぜ!)

高校化学で出てくるセルロースの半合成繊維を2つほど紹介します。

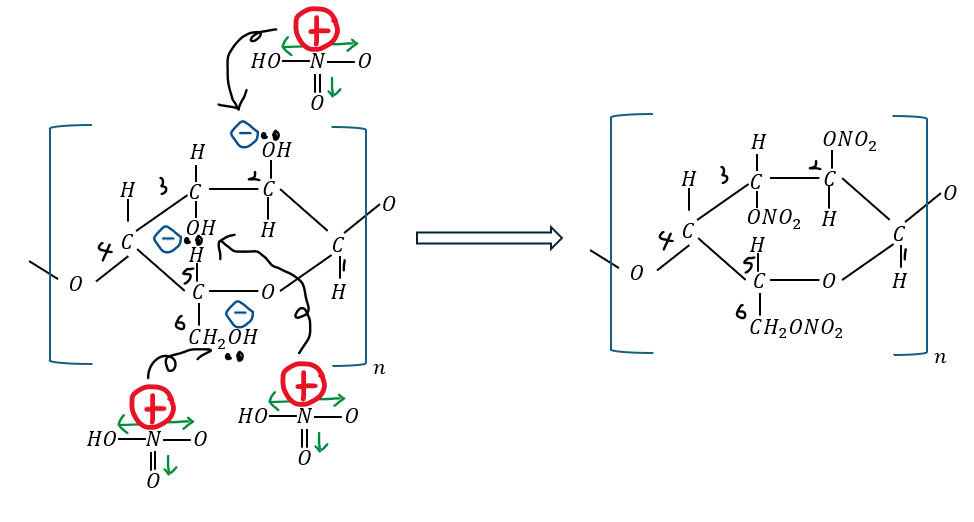

ニトロセルロース

ニトロセルロースはセルロースのOHを硝酸でエステル化した物質です。

ニトロとありますが、ニトロ化ではありません(ニトロ化はベンゼンのHをNO2にすることで、今回はヒドロキシ基をNO2にするので硝酸エステル化)。

ニトロセルロースは爆発する危険性があります。

- ニトロセルロースのNが12~14%・・・爆薬 (無煙火薬・綿火薬)

- エーテルやアルコールに溶かす・・・コロジオン

- コロジオンの溶媒のみ蒸発・・・半透膜

- セルロースと樟脳 (C10H16O)・・・セルロイド (世界初の合成樹脂)

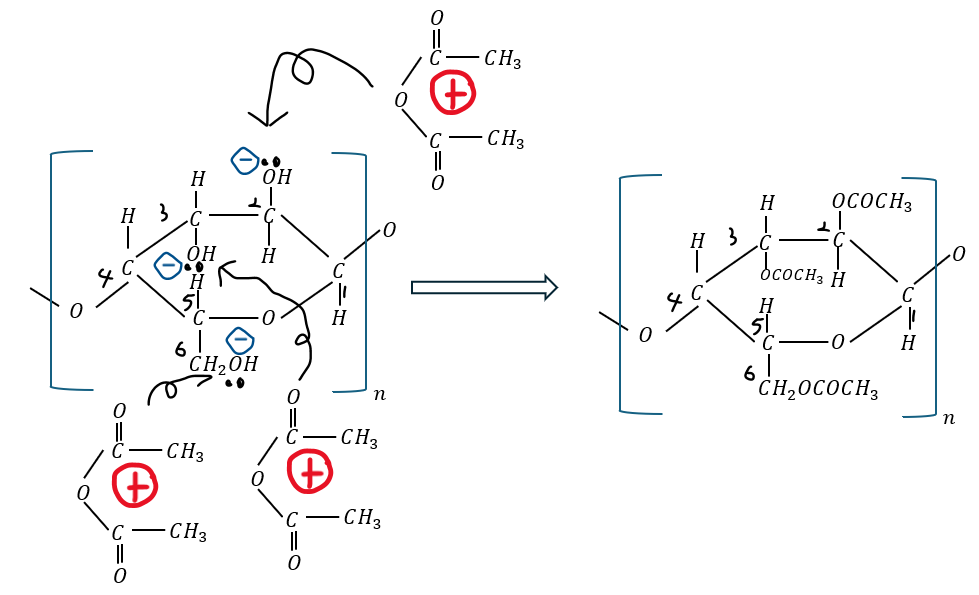

トリアセチルセルロース

トリアセチルセルロースはセルロースを無水酢酸でアセチル化したモノです。

再生繊維について

再生繊維のプロセスは以下の通りです。

- セルロースの水素結合を消したい

- 水素結合はヒドロキシ基が関係

- 2,3,6位のヒドロキシ基をエステル化で一時的に他の官能基にする

- エステル化した官能基を再びOHに戻す (OHが再生)

- 頑丈さを維持して加工できた(やったぜ!)

高校化学で出てくるセルロースの再生繊維を2つほど紹介します。

ビスコースレーヨン

ビスコースレーヨンについて解説します。

化学反応式とかはでないので省略します。そのため、手順を示します。

- セルロース + 濃NaOH水溶液 + CS2 →粘り気のある液体 (ビスコース)

- ビスコースに希硫酸→弱酸遊離でOHが再生

- ビスコースレーヨンの生成

レーヨンは英語でrayonと書いて、rayは日本語で光という意味です。

レーヨンは光のように美しい繊維でセロハンとかに使われてます。

銅アンモニアレーヨン

銅アンモニアレーヨンについて解説します。

化学反応式とかはでないので省略します。そのため、手順を示します。

- セルロース +アンモニア水溶液 + 硫酸銅 (アンモニア+硫酸銅=シュパイツァー試薬)

- 希硫酸→弱酸遊離でOHが再生

- 銅アンモニアレーヨン(キュプラ)の生成

コメント