こんにちは。Horyです。

今回の記事では固体や液体の比熱と熱容量に関して簡単に解説すると共に、よく出るような問題の解説を行いたいと思います。

今回も頑張りましょう。

比熱と熱容量

比熱と熱容量に関して簡単に解説します。

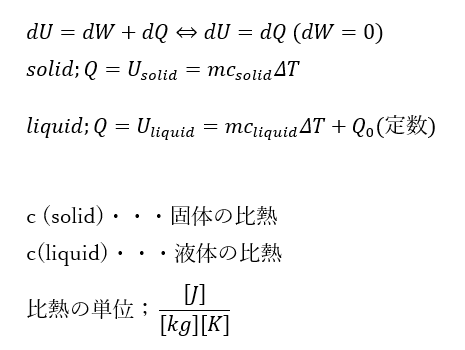

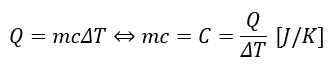

- 比熱;物質の単位質量当たりの温度を1[K]上昇させるために必要な熱量

- 熱容量;比熱に質量をかけた量 (物質全体で温度を1[K]上昇させるために必要な熱量)

高校の物理学では固体や液体については体積がほとんど変化しないとみることが可能です。

そのため、物質の比熱や熱容量は温度によらず一定と見ることが可能です。

ちなみに、熱力学第一法則で体積がほとんど変わらないときは定積変化と見ることができるので、仕事量は0とすることができます。

そのため、固体や液体に与えた熱量は丸ごと内部エネルギーになると考えて良いです。

(定積変化とかについては別の記事で解説します)

熱容量についても解説します。熱容量とは、物質全体の温度を1[K]上昇させるために必要な熱量[J]のことです。

物質の状態変化

物質が状態変化することを物理学では相転移と呼びます。

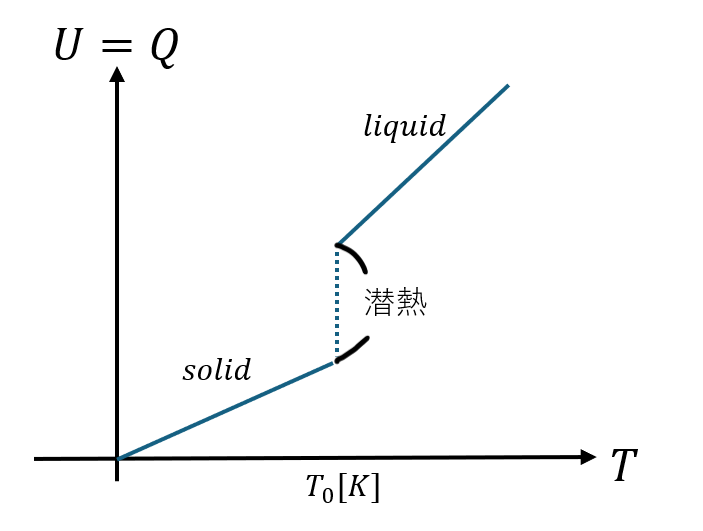

物質が固体から液体になるときの内部エネルギー(得る熱量)をグラフに記述すると以下のようになります。

物質が相転移するとき、物質が得る熱量は温度変化には使用されずに状態変化のために使用されます。

状態変化のために使用する熱を潜熱と言います。

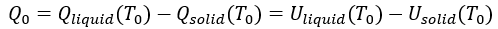

潜熱は以下のように求めることができます。

潜熱は相転移温度において、その物質が固体の時と液体の時での内部エネルギーの差分と言い換えることができます。

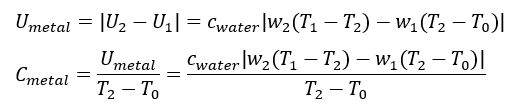

比熱と熱容量 問題攻略

以下に示すのは比熱と熱容量に関する問題になります。

この問題を例に比熱の典型問題を解説していきたいと思います。

まず、いくつかの前提条件を説明します。

- 前提条件(ヒーター/導線/温度計/かくはん棒)

- 上の実験道具4つの熱容量は無視

- 上の実験道具4つの熱の出入りを無視

- 導線の電気抵抗を無視

- かくはんによる温度上昇を無視

上の条件を前提として問題を解いていきたいと思います。頑張りましょう。

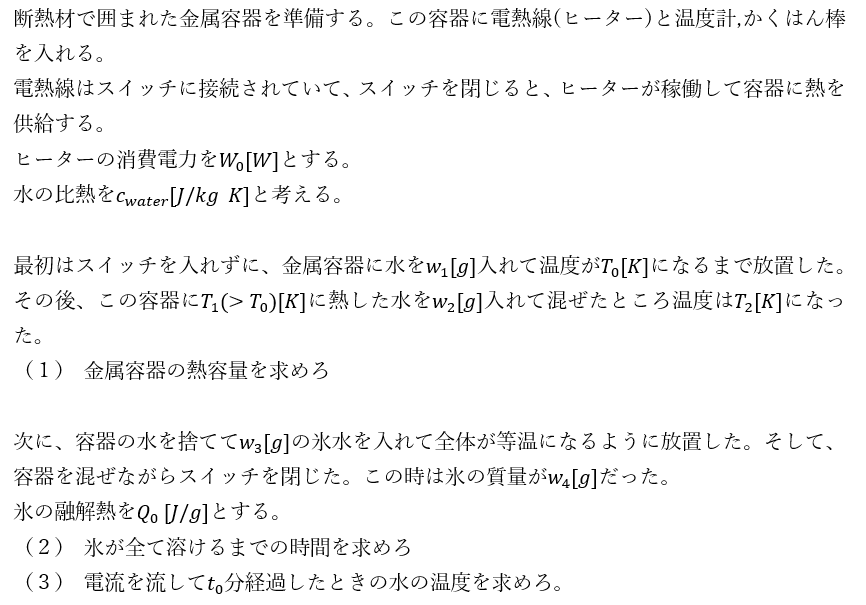

(1)解答・解説

(1)の解答・解説についてです。

こちらの記事でも解説しましたが、温度差のある系を熱接触させて熱の移動が起こらなくなった状態を熱平衡状態と言います。

- 低温の系・・・金属容器と最初に投入した水

- 高温の系・・・後から投入した熱した水

- 「高温の系が失った内部エネルギー」=「低温の系が得た内部エネルギー」

これを利用して問題を解いていきます。

上の2つの内部エネルギー(熱量)は一致しません。

何故なら、金属容器が得た熱量を考慮していないからです。

だから、上の二者間の値の差が金属が得た熱量になります。

以上により金属の熱容量を求めることができました。

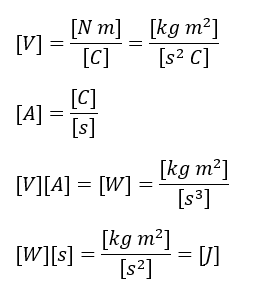

(2)解答・解説

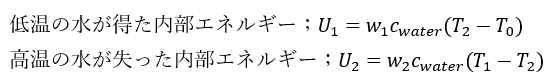

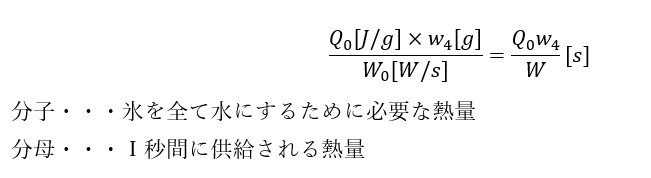

この問題の解答・解説をする前に消費電力について説明する必要があります。

電力(仕事率)の単位は[W]で[W]=[V][A]と表せます。これを基本単位まで掘り下げると・・・

上の式を見ると、消費電力とは1秒間にどの程度の熱(エネルギー)を放出しているかを示しています。

基本的に上の単位変換ができなければ問題を解くことはできません。単位の重要性はこの記事でも解説しましたが、勉強しといてください。

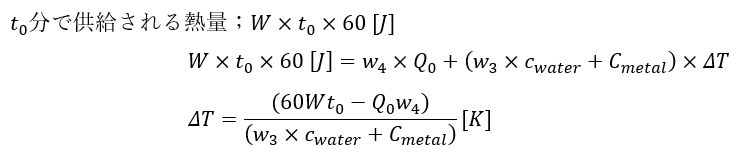

物質が相転移するときは温度変化はありません(もちろん金属容器の温度も変化しない)。

(3)解答・解説

この問題はちょっと捻りがありますが、落ち着いて対処すれば解けます。

供給された熱量と系が得る熱量は等しいです。

ちなみに、分子の値が0以上にならないと氷は溶けません。

コメント