こんにちは。Horyです。

今回の記事ではコロイドに関して説明します。

「コロイド」と聞いてピンとこない人が多いかと思いますが、以外と日常生活では見かけます。

なので、コロイドの原理と性質を紹介すると共に、日常生活のどういった部分でコロイドがあるかを解説します。

今回も頑張りましょう。

コロイドとは・・・

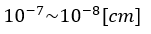

コロイドとは、「比較的大きさの大きい物質が分散した状態」のことです。ちなみに、比較的大きいとはどのくらいかというと・・・

上に示した範囲の大きさだと思ってください。

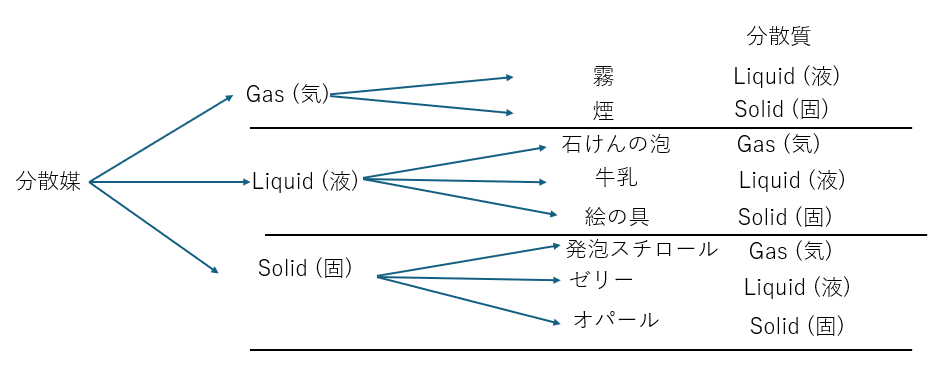

- 大きさの大きい物質・・・分散質 (分散している物質)

- 分散させる物質・・・分散媒

上に示すのは身近にあるコロイドの例です。

- 分散媒が液体のコロイド

- →流動性アリ・・・ゾル (牛乳)

- 分散媒が気体のコロイド

- →流動性アリ・・・エアロゾル(ほこり)

- ゲル(ゼリー)

- →コロイドに流動性なくなって固体に

- →乾燥させるとキケロゲル

コロイドの性質

コロイドの性質について簡単に紹介します。主に以下に示す2つがあります。

- 動きがランダム

- コロイド溶液は濁る

この2つの性質に関して個別に解説します。

動きがランダム

コロイドの動きはランダムです。

何故なら、コロイド粒子そのものが非常に大きく、衝突の角度や場所にバラツキが生じます。

なので、結果として様々な方向に移動することになるのです。

分散媒中のコロイドを私たちが見ると漂っているように見えます。

コロイド溶液が濁る

コロイド溶液が濁ることですが、これは動きがランダムであることと関係があります。

というのも、光は直線的に進みますが、コロイド溶液内に光が侵入すると、動きがランダムなコロイド粒子に進行を阻まれて散乱します。

だから、コロイド溶液は光を透過せずに濁った状態になるのデス。

コロイドの種類

コロイドの種類に関して、以下のカテゴリに分けて簡単に解説します。

- 水と仲良しかそうでないかでの分類

- 疎水コロイド

- 親水コロイド

- 構成物質による分類

- 分子コロイド

- 分散コロイド

- 会合コロイド

疎水コロイド

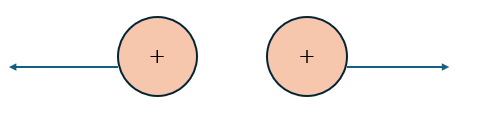

疎水コロイドとはその名の通り水との相性があまりよくないコロイドです。

簡単には同種の電荷をまとっているので、コロイド同士が接近しても電気的斥力によって近づくことはありません。

無機化学で見ることになる水酸化鉄(3価)がこれに当てはまります。

親水コロイド

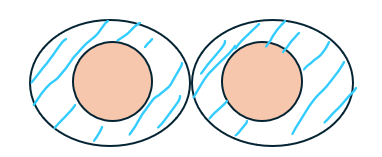

親水コロイドとはその名の通り水との相性が良いコロイドです。

コロイド粒子の周囲を水和水がカバーすることで、コロイド粒子同士が接近しても水和水が邪魔になって合体できません。

有機化学のデンプンを初めとする高分子が親水コロイドになりやすいです。

分子コロイド

原子が共有結合で結合し巨大化(高分子化)したものを分子コロイドといいます。

先ほどのデンプンを初めとする有機化学での高分子はこれに当てはまりやすいです。

分散コロイド

分散コロイドとは、溶媒に溶けない分子が集まって巨大化したモノです。

これは、無機化学における水酸化鉄(3価)等が当てはまります。

会合コロイド

会合コロイドとは簡単に・・・

- 内側に溶媒に溶けやすい粒子

- 外側に溶媒に溶けにくい粒子

- →集まって合体して巨大化したもの

まぁ、外側の溶けにくい粒子が内側の溶けやすい粒子を守ってコロイドを形成するのが会合コロイドです。

これは、ミセルとも呼ばれています。

ちなみに・・・

- 内側に親水コロイド

- 外側に複数の疎水コロイド

- 保護コロイド(外のコロイドが内のコロイドが溶けないように保護)

コロイドの析出法

教科書にはコロイドの析出と書かれていますが、正確には「コロイドにおける分散質の析出方法」だと思います。

具体的に「どうやって析出させるの?」と思うかもしれませんが・・・

- コロイド同士は合体しない

- たくさんの粒子が集まってコロイドになる

この2つのことがポイントです。

コロイドが水に浮いていられる理由は、微妙な大きさを保つことで、密度が溶媒よりも小さいからです(だからプカプカ浮くことができる)。

つまり、コロイドにおける分散質を析出させるには合体させて溶媒よりも密度を重くして沈殿させるという方法が主に用いられます。

高校化学で出るのは以下の2つの方法です。

- 凝析・・・疎水コロイドにおける分散質の析出

- 塩析・・・親水コロイドにおける分散質の析出

凝析

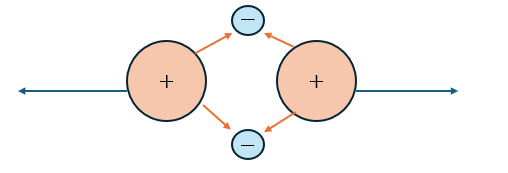

凝析は疎水コロイドの分散質を析出させる方法です。

- 疎水コロイド溶液中にNaClとかの電解質

- NaClが電離

- コロイド溶液中に陽イオンと陰イオン

- コロイドの分散質の反対の電荷を持つ粒子による引力

- 分散質の合体

- 分散質の沈殿→取り出し成功!

もちろん、斥力も働いていますが、引力によりいずれ合体し、最終的には自重によって沈殿します。

地理で出てくる三角州は凝析の原理でできています。海水付近の特殊な形状の沈殿物は凝析により析出したコロイドの分散質です。

塩析

塩析は親水コロイドの分散質を析出させる方法です。

- 親水コロイド溶液中にNaClとかの電解質

- 親水コロイド分散質をカバーする水和水を奪う

- 水和水がなくなったことにより分散質が合体

- 分散質の沈殿→取り出し成功

皆さんが食べている豆腐は豆乳に塩化マグネシウムを加えて出していますが、これは塩析を利用しています。

コロイド溶液と現象

コロイド溶液の現象に関して以下に示すのは覚えておいた方が良いでしょう。

- ブラウン運動

- コロイド粒子は溶液中をプカプカ漂う

- 動きが不規則・大きいので衝突方向も無秩序

- だからコロイド粒子の軌道は無秩序

- チンダル現象

- コロイドは大きく無秩序な軌道

- 光が粒子に衝突しコロイド溶液を透過不可能

- 光も無秩序な軌道をとる

- 電気陽動

- 帯電したコロイド溶液

- 電圧をかけると移動 (正電荷なら陰極に)

- (空気清浄機もこれを応用→PM2.5とかタバコの煙とか)

- 透析

- コロイド溶液を半透膜に

- コロイドの分散質は半透膜を通過できない

- 分散質以外の粒子が外に出て行く

- 分散質とそれ以外を分離

- (人工透析はこれを応用・・・機能しない腎臓の代わりに血中の不純物除去)