こんにちは。Horyです。

前回の記事ではアルカンの性質と石油の工業的製法に関して話しました。

今回の記事ではアルケンの性質とπ結合の反応性についての話をすると共に、アルケンの付加反応に関しても話します。

また、高校化学では発展的な内容とされているマルコフニコフ則(難関大では必須)に関しても原理から解説します。

今回も頑張りましょう。

アルケンの性質

アルケンの性質を以下にまとめます。

- 炭素同士の二重結合が1つ

- σ結合・・・強く反応性が低い

- π結合・・・弱く反応性が高い

- 分子量の増加で沸点高くなる

- 常温・常圧での状態

- C=1~4・・・気体

- C=5~18・・・液体

- C≧19・・・固体

アルケンにはσ結合とπ結合の2種類の結合があって、このπ結合が積極的に反応に関わります。

具体的には付加反応と付加重合という反応です(今回は付加反応について話す)。

どちらも、アルケンの二重結合がなくなって単結合になる反応です。

アルケンと反応の原理

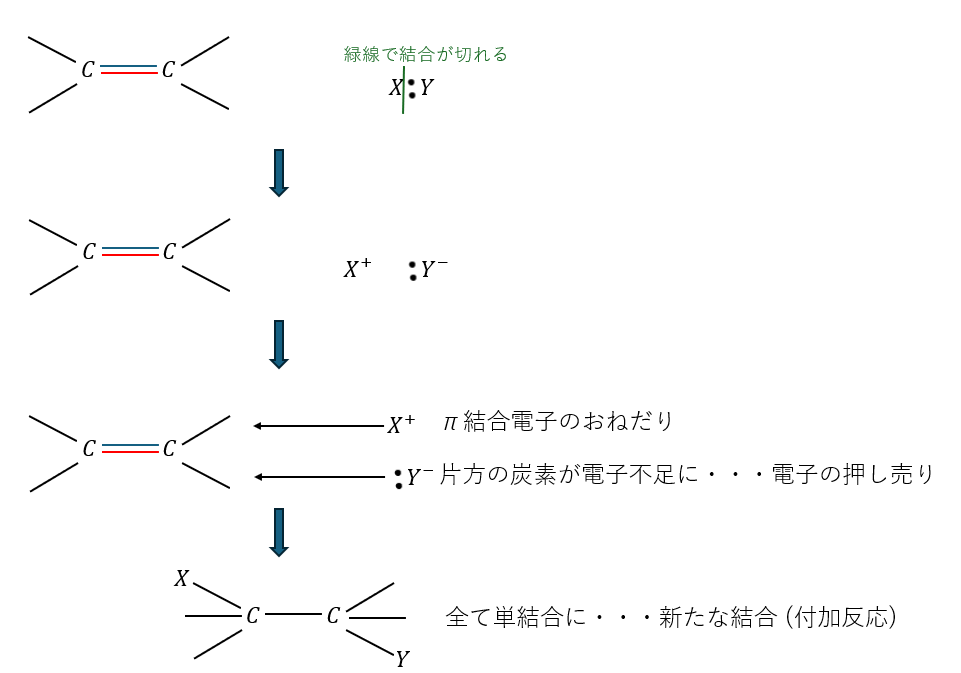

アルケンのπ結合が反応に絡む原理を解説します。

有機化学で重要な3つの反応を前回の記事で紹介したのを覚えているでしょうか?

復習のために以下に示すと・・・

- ラジカル反応 (パッカーん反応)

- 求電子反応 (電子おねだり反応)

- 求核反応 (電子押し売り反応)

この中でアルケンのπ結合が絡む反応は求電子反応です。

つまり、アルケンのπ結合の電子をおねだりしにくる反応です(おねだり→押し売り)。

図に示してみます。

アルケンの付加反応

付加反応の仕組みを理解したところで、有名なものを紹介します。

- 臭素水の反応

- ハロゲン化水素の反応

- 水の反応

これらに関して個別に紹介します。

臭素水の反応

臭素水がアルケンに付加反応する場合です。図に示します。

これは臭素の検出反応に使われます。

と言うのも、アルケンに臭素が結合すると臭素特有の褐色が消えて無色になるためです。

水素化物の反応

水素化物がアルケンに付加反応する場合です。図では塩化水素(HCl)が反応する例を示します。

- 物質1・・・たくさんできる(主生成物)

- 物質2・・・ほとんどできない(副生成物)

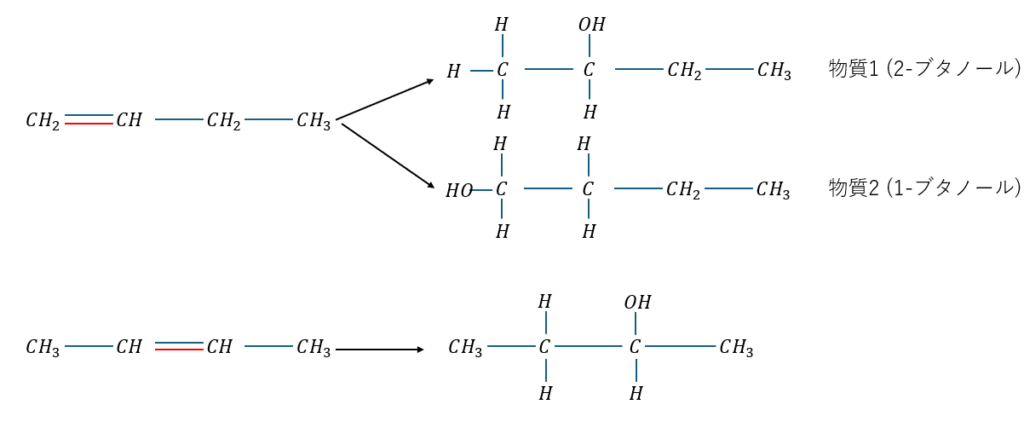

水の反応

水がアルケンに負荷する場合です。

どのように負荷するかというと水素イオンと水酸化物イオンで付加します。図に示します。

アルケンに水が付加するとアルコールができます。

- 物質1 (2-ブタノール)・・・たくさんできる(主生成物)

- 物質2 (1-ブタノール)・・・ほとんどできない(副生成物)

マルコフニコフ則の原理

付加反応で疑問に思うことはないでしょうか?

というのも、物質1と2で生成する量に大きな差があると言うことです(物質2はほぼできない)。

また、気づいた人はすごいと思いますが、水素化物(HX)がアルケンに付加する際に「水素原子が多い炭素原子に水素が付加した化合物」がたくさんできるということです。

これをマルコフニコフ則と言います。

何でこんなことが起きるかというと、「水素と炭素の電気陰性度の差」に答えがあります。

- 水素(のび太)・・・電気陰性度2.1

- 炭素(スネ夫)・・・電気陰性度2.5

つまり、水素と炭素が結合しているとき、スネ夫がのび太の電子を奪っている状態とも言えます。

つまり、局所的に見れば、炭素が負の電荷を帯びていると言うことです。

水素イオンの立場になって考えると、大きくマイナスに帯電した炭素原子に引きつけられますよね。

水素原子とより多く結合した炭素原子の方がマイナスに帯電しているので「水素原子が多い炭素原子に水素が付加した化合物」がたくさんできます。

もっと分かりやすく説明すると・・・

- H(のび太)・・・貧乏人

- 電子・・・金

- 炭素A (スネ夫A)・・・金を持っている

- 炭素B(スネ夫B)・・・金はあるけどそんなにない

のび太の立場で考えてどっちのスネ夫と遊びたいかを考えてください。